打造一支健康高效的高管团队,从来不是偶然的收获,而是一场精心布局、持之以恒的雕琢。长期致力于此的CEO,常能为企业沉淀出难以复制的持久竞争力。

试想这样一幕:高管会议室里,众人围坐长桌两侧,讨论公司的国际化扩张战略。三条路径摆在面前:收购、合资,或以有机增长进入新市场。每一条都充满机遇,也暗藏不小的风险。CEO陈述完毕,空气瞬间凝固。长时间的沉默后,他再次开口,阐明自己的判断。随之而来的是众人纷纷点头和几声礼貌的附和。

表面看来,似乎最高决策已然明晰,但真相可能并非如此。面对重大战略抉择,若会议氛围只是温吞客气,这往往是一个警示信号:高管团队的效能已经亮起黄灯。这种刻意营造的“和谐”,可能源于团队成员缺乏心理安全,不敢就关键取舍展开交锋;也可能是他们不清楚自己在这场决策中应承担的角色。无论哪种情况,这对CEO而言,都是一个不容忽视的警讯。

对任何一位CEO与其组织而言,打造并管理一支高效能团队,都是一场不容闪失的博弈。在当下这个愈发复杂多变的商业环境中,团队已成为推动组织转型的关键杠杆。麦肯锡研究表明,以团队为核心的转型能带来持久效果,可将组织效率提升多达30%1。而在高层治理上,效果更为显著:目标一致、协作默契的顶层团队,其企业的财务表现高于行业中位数的概率,几乎是其他企业的两倍2。

通过麦肯锡卓越CEO学院,我们与近200位全球现任及前任CEO开展了深度合作。多数受访领导者都将团队建设视作“燃眉之急”:在参与卓越项目的高管中,逾七成将打造、留住和培养高效顶层团队,列为自身领导力发展的首要课题。

但究竟什么才是真正左右顶层团队卓越表现的关键要素?CEO又能采取哪些具体举措来实现这一目标?本文基于对近30家全球企业(重点聚焦亚洲3)的最新调研,试图解答这些常被忽视的核心问题,并以多个真实案例,展示顶层团队如何实现脱胎换骨的转型,重塑士气、凝聚共识,最终实现绩效跃升。

打造明星顶层团队:CEO的必修课

列夫·托尔斯泰曾写道:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”4他或许未曾料到,这句话同样适用于团队建设。即便在大型企业中,顶层团队功能失调的现象也并不罕见。《哈佛商业评论》数据显示,近75%的跨职能团队在不同程度上存在失灵问题5。

麦肯锡曾对全球百余支不同层级的团队进行系统性拆解,厘清了围绕有关团队绩效的若干迷思6。在此基础上,本文将视角聚焦于CEO所在的顶层团队。对于每一位新上任的CEO而言,第一道功课往往是重新审视、甚至彻底摒弃许多关于团队的陈旧认知。

其一,角色定位误区。传统的等级式组织(在亚洲企业尤为普遍)往往采用“中心辐射式”领导方式:CEO拍板,团队执行。此模式在基层或许管用,但随着管理层级上移、问题愈发复杂,其局限便会暴露无遗。在充满不确定性和剧烈波动的时代,顶层团队必须像一张紧密编织的网一样协同作战,才能从容应对各种风浪。

其二,氛围认知误区。一个顶层团队从不出现分歧、讨论一片和气,并不意味着运转良好,反而可能隐藏着深层问题。真正卓越的团队不会回避良性冲突,恰恰相反,它敢于直面尖锐议题,揭开不适真相,不让“房间里的大象”无声潜伏。

其三,团队建设误区。多数管理课程并未把打造企业团队作为一门系统教授的技艺,而常将其草率地等同于年度战略会上的一次团建。提到理想团队时,我们脑海中浮现的往往是顶尖运动团队、交响乐团或精锐部队。这些团队的共同点在于长期的磨合与反复训练,直到形成高度默契。以英超为例7,每支球队一个赛季只踢38场比赛,其余时间都在训练场上反复打磨战术与配合。高管团队亦是如此:若要在关键时刻拿出“比赛状态”,平日就必须不断练习磨合,锻造协作的肌肉记忆,形成无需多言的默契与信任。

以实证方法理解团队健康度

要打造一支高效能的高管团队,CEO必须摒弃直觉判断,转而采用系统严谨的分析方法,摸清团队的优势与短板。基于广泛的全球调研,我们识别出一组对团队绩效至关重要的特质与行为模式,即团队健康驱动因素。

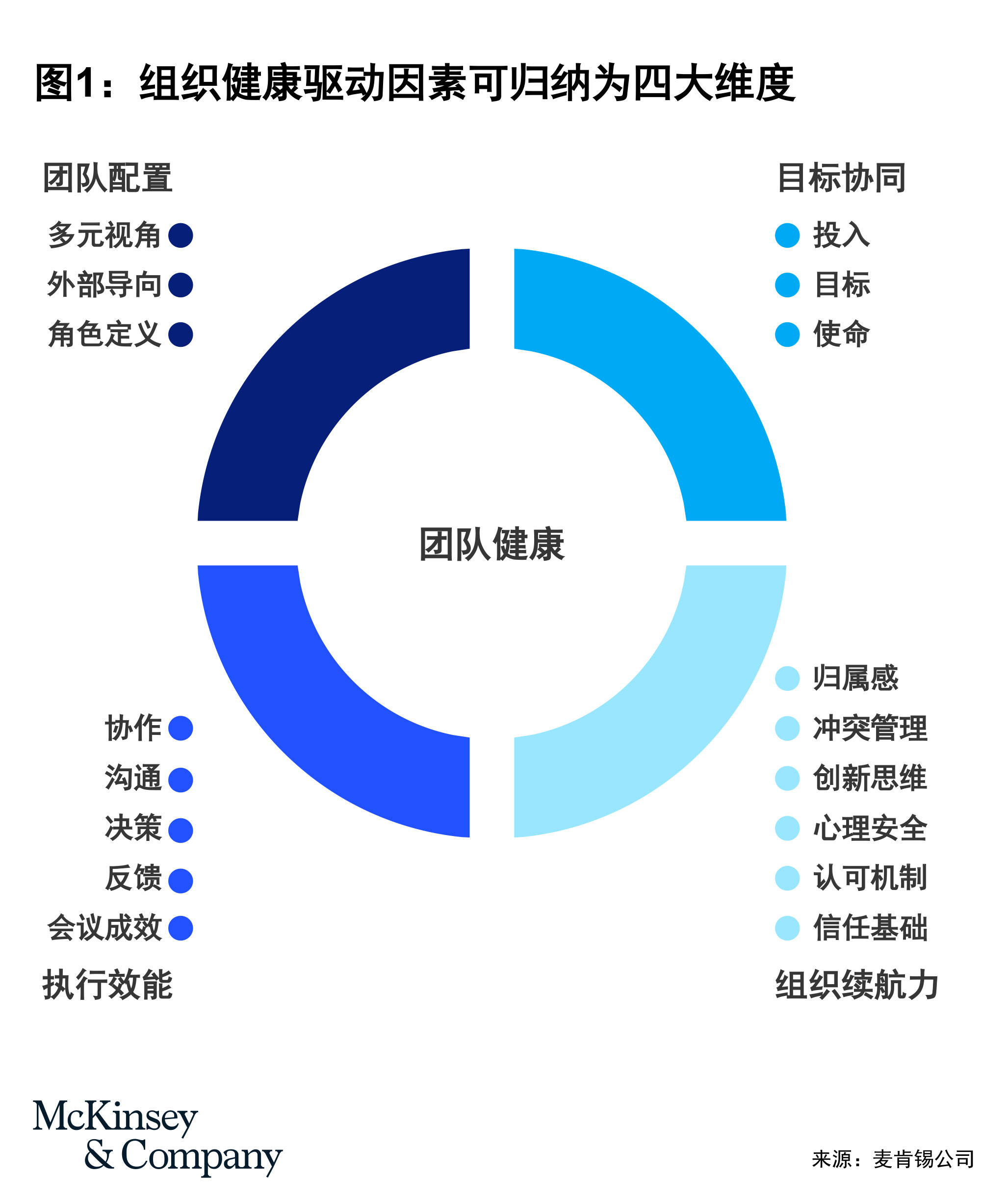

这些驱动因素可归纳为四大维度(图1):团队配置:权责边界清晰,成员视角多元;目标协同:团队方向明确,成员全情投入;执行效能:落地推进能力强;组织续航力:互动氛围积极正向,具备长期发展动能。通过对这四个维度的健康度分析,CEO可以全面客观地把握顶层团队的真实效能。

顶层团队的普遍困境

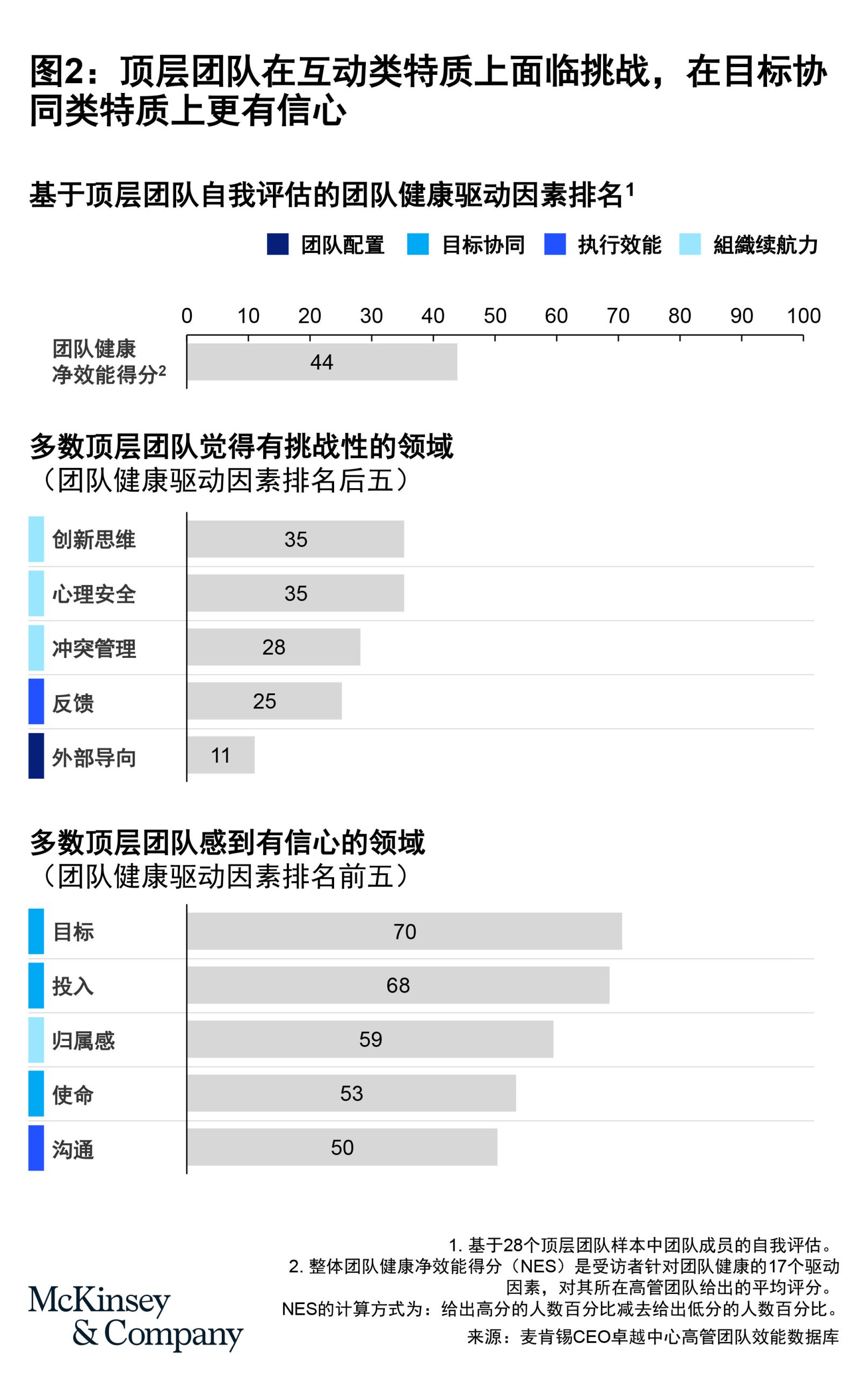

从数据来看,高管团队最薄弱的环节,往往集中在互动类特质上:心理安全感不足、冲突管理能力偏弱、创新氛围不够、反馈文化匮乏(图2)。这些问题鲜少被摆上台面,却深植于团队的互动机制之中。虽然样本量不足以做区域对比,但冲突管理和反馈机制评分偏低的现象,很可能折射出亚洲企业普遍存在的回避冲突倾向8。相比之下,受访者在目标协同类特质上表现亮眼:成员投入度高、使命感强、目标与组织愿景高度一致。

团队健康:如何转化为企业绩效?到底哪些因素最重要?

为了进一步厘清哪些因素真正决定顶层团队的绩效,我们分析了各项健康驱动因素与整体绩效指标之间的相关性9。结果显示,最能预测高绩效的团队特质与行为【10】是:角色定义、使命共识、创新思维、沟通效能以及并列第五的认可机制与心理安全(图3)。其中,使命共识和沟通效能是团队自评中的高分项;而创新思维和心理安全则是最薄弱的短板。这一强烈反差,为CEO明确了下一步的优先攻坚方向。

值得注意的是,与麦肯锡此前的研究结果相比11,本次识别的关键驱动因素略有差异。这既与本次调研对象以高管团队为主有关,也受到样本地区结构不同的影响。

分析还表明,团队健康驱动因素的重要性会随着CEO任期的演进而发生动态变化。CEO上任初期,清晰的角色定义与内外部视角的有效整合是决定团队绩效的关键;而当CEO的领导地位逐步稳固,团队运作趋于成熟后,创新思维、沟通效能与心理安全的重要性愈发凸显。

思维转型:高管团队重塑之旅

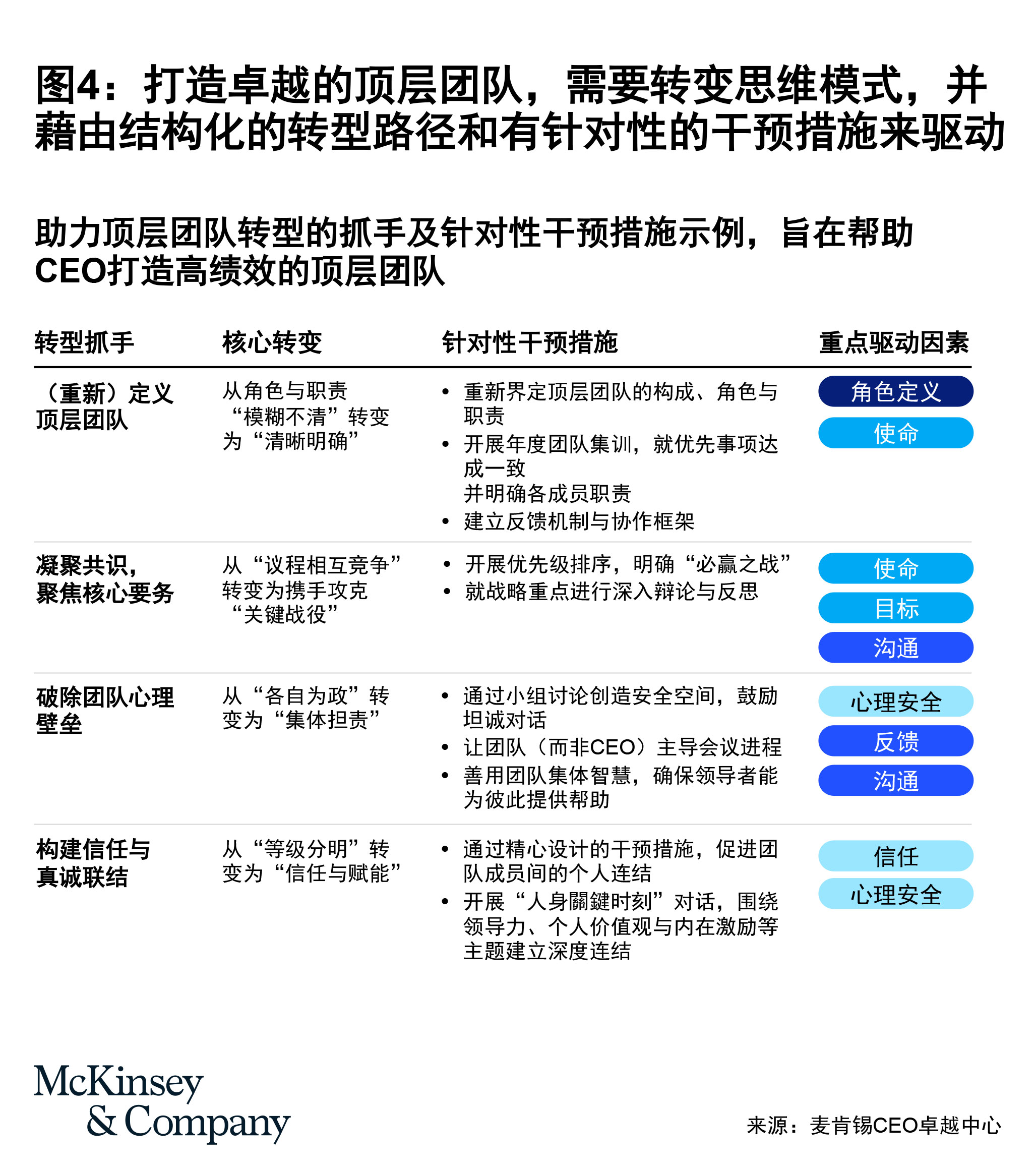

当CEO洞悉团队的真实状态后,接下来的关键步骤便是亲自下场,与团队一道踏上变革之旅。本节将通过一组真实案例,展现顶层团队如何通过针对性变革实现蜕变(图4)。这些案例均聚焦于前文所述的、最能撬动高层团队绩效的核心行为与特质。

案例一:(重新)定义顶层团队

一家亚洲领先的制药企业,曾长期深陷顶层团队定义与结构不清的困境。多位高管直接向CEO汇报,但团队边界模糊、权责不明,问责机制形同虚设。

为破解这一症结,CEO先是后退一步,重新思考“理想团队”应有的样子。他抛出了几个直指本质的问题:团队的核心使命是什么?哪些事项需要集体决策,哪些应由个人拍板?团队中有哪些角色至关重要?这些关键岗位是否匹配了最合适的人才?

为确保团队始终目标清晰、方向一致,CEO建立了年度团队集训制度。每年,高管团队都会暂时抽离日常事务,集中梳理、辩论并统一战略重点。在这个过程中,每位成员都要重新审视自己的职责与权限,确保与组织整体目标精确对齐。

为促进成员协作、强化团队凝聚力,公司还搭建了“协作矩阵关系图”,系统梳理出团队成员间最高价值的协作节点。在此基础上,领导者又建立起定期反馈机制,推动联合项目持续产出实质性成果。

CEO在评估团队贡献时还意识到,不同角色和个体的贡献参差不齐。他发现有两到四位成员在团队氛围与整体绩效上起到了关键的带动作用,于是加大了对这些人的资源倾斜与培养力度。与此同时,对于那些制造内耗、贡献不足的成员,则果断进行了岗位优化。

明确团队构成与共同使命,往往是顶层团队重塑的起点,却也是最易被忽视的一环。经过这一轮系统性重塑,这家制药企业的高管团队终于拥有了清晰的结构、明确的职责边界和强有力的问责机制。团队士气随之高涨,组织整体效能实现了显著跃升。

案例二:凝聚共识,聚焦核心要务

某地区性保险公司的高层团队,曾陷入一个典型的顶层困局:面对一堆相互冲突的议程和冗长的优先事项清单,而多数事项缺乏足够的资源支撑。各部门目标不一,战略协同失焦,沟通碎片化、执行一盘散沙。

为扭转这一局面,CEO发起了一场严格的优先级梳理行动。他要求每位领导者先自问:未来三年,自己负责的领域要实现怎样的成功?为达成该目标,最多只能锁定三到五场非赢不可的关键战役。这一过程迫使领导层忍痛取舍,将冗长的清单压缩为真正能撬动全局的少数事项。当各自的优先事项摆上桌面后,领导层展开了一场坦诚而激烈的辩论。每个人都必须直面质疑,权衡取舍,层层交锋,最终提炼出全公司必须打赢的五大战役,这是所有人都必须全力以赴的真正主战场。

最终,他们收获的不仅仅是一份精炼的优先事项清单,更是藉由激烈讨论与真诚反思,就“组织核心要务”达成的深度共识。如今,这支团队目标同频、聚力攻坚、彼此问责、相互砥砺,从各自为战走向合力破局。

案例三:破除团队心理壁垒

某区域领先银行长期采用“中心辐射式”管理模式:高管团队各自为政,对执行结果缺乏共同责任,将所有关键决策悉数推给CEO。

为打破这一僵局,CEO彻底重塑了年度规划会议的形式,将主导权交还团队。每位业务负责人拥有20分钟不受干扰的时间,陈述自己的战略计划,随后进入5至10分钟的厘清式提问环节。全程不打断、不评判,只为更好地理解背景与意图。紧接着,团队分组深入研讨,相互提出建设性反馈。

针对每一项计划,每位领导者都必须回答几个问题:这份计划有哪些值得肯定,哪些值得商榷?更重要的是,我能做些什么来帮助对方实现目标?

这不仅仅是一次反馈练习,更是一场团队思维的根本转折。团队开始从“部门优先”走向“集体担责”。他们不再只是旁观者,而是真正成为彼此成功的合伙人。例如,当零售银行负责人提出要在某战略区域扩大市场份额时,CFO立刻承诺调配财务资源,CMO也主动提出协助在该区域敲定关键营销合作。

CEO的角色也在这一过程中悄然转变:从亲自主导、包揽决策,变为赋能团队主导讨论、共同担责。他不再是唯一的判断者,而是引导者、整合者。

随着这种会议机制持续运行,团队逐步孕育出“乐于反馈、心理安全、集体问责”的新文化。即便意见相左,大家也能坦诚相待、彼此尊重。犀利而真诚的反馈成为常态,高管们对共同战略的投入与责任感大幅提升,部门藩篱在一次次深度互动中被悄然瓦解。

案例四:构建信任与真诚联结

某东南亚大型保险公司的CEO发现,在组织推进重大重组的关键节点,团队内部的信任基础却十分脆弱。缺乏心理安全感,让高管们不敢充分表达担忧,无力触及深层问题。

为扭转这一局面,CEO精心策划了一系列有针对性的举措,核心是名为“人生关键时刻”(Crucible Moments)的定期交流论坛。团队成员彼此分享那些塑造了自己人生轨迹的关键经历,不限于职业高光时刻,也包括触及个人价值观、内在激励与初心的片段。通过这种深层次的情感共鸣,成员之间逐渐建立起超越职位与头衔的真诚联结。

与此同时,CEO还通过一系列“微习惯”巩固这种联结。例如,有意识地安排团队集中到公司办公,以提升面对面交流频次;或利用一对一午餐,营造摆脱正式议程的沟通空间。

顶层团队只有建立深厚的信任、超越事务性互动时,才能释放真正的潜能。通过激发这种化学反应,CEO清晰感受到团队从表面和谐,转向对共同愿景的真诚投入。当心理安全的基石逐渐稳固,沟通、归属感、反馈机制与创新思维也随之水涨船高。最终诞生了一个更具凝聚力的领导团队。

奠定成功基石:CEO行动指南

高效能团队从来不是天生的,而是一点一滴锻造出来的。麦肯锡近期对美国顶尖体育教练的研究发现,他们身上有一个共性:在容错空间极小的竞技场上,真正能带队取胜的领袖,都掌握着一套磨炼团队的独门方法。体育竞技的胜利从来不仅仰赖天赋,更有赖于领导者设定清晰的目标和标准,组建优势互补的阵容,并营造出“团队高于个体”的文化氛围【12】。

这一原则同样适用于CEO。打造并维系一支高效能顶层团队,既需要审慎抉择,也是一场长期投入。要避免陷入常见陷阱,CEO需牢牢把握以下三条核心原则:

- 充分诊断,不走过场。健康高效的高管团队往往同时具备多个关键要素。CEO必须花时间全面识别团队的优势与短板。但领导者往往难以客观看清团队的真实状况。研究表明,领导者对团队效能的判断普遍比成员自身更为乐观13。这种“感知落差”容易让问题被掩盖。引入覆盖全员视角的客观评估方法,以及必要的外部干预,是找准症结的关键一步。

- 着眼长远,持之以恒。顶层团队转型应被视为CEO的核心优先事项,并投入充足的资源。这不是一次性修补,而是一段持续的旅程。实践经验显示,第一阶段往往需要数月才能显现成效,后续还需通过常态化的维护机制和阶段性的深度干预,方能真正巩固成果。

- 熟能生巧,实践成真。虽然转型过程中难免要针对具体问题采取专项举措,但核心仍是持续将团队拧成一股绳,锻造团队高效协同的“肌肉记忆”。无论是体育团队还是商业组织,最出色的团队都有一个共性:从不停止磨合与精进。

CEO的角色独一无二:既能深刻塑造组织走向,又必须为结果全盘负责。但没有任何领导者能凭一己之力完成这场征程。哪怕是最老练的掌舵人,也会在打造明星高管团队时遇到挑战,尤其是在识别决定绩效的关键行为与特质、并据此找到最有效的干预方式时。

如今,数据已经为CEO提供了实现这一目标的有力支撑。那些愿意花时间读懂团队效能,并坚定踏上改进之路的CEO,有机会引爆真正的变革。在这个过程中,顶层团队有望蜕变为组织的“超级力量”。

边栏:关于麦肯锡卓越CEO学院

麦肯锡卓越CEO学院(The McKinsey Center for CEO Excellence,简称MCCE)是麦肯锡专注于CEO发展的专业机构。该学院以麦肯锡资深董事合伙人合著的《卓越领导者的思维模型》为理论基石,其研究基于横跨70个国家、24个行业的3500家上市公司,对7800位CEO长达20年的深度洞察。旗舰项目”卓越CEO计划”通过为期九个月的定制化培养旅程,助力CEO突破自我、释放全部潜能。

本学院与麦肯锡旗下专注领导力与文化转型的 Aberkyn强强联手,围绕高管团队管理及领导力发展领域通过工作坊、高管教练等方式赋能CEO。 Aberkyn汇聚180余位世界级专家,将深厚的转型经验与商业洞察相融合,已为全球300多家领先企业提供转型服务。麦肯锡组织与人才咨询业务汇聚了我们在领导力发展、文化转型、组织绩效与人才管理领域的顶尖专家,致力于通过激活人才潜能帮助组织释放可持续的增长动能。

关于作者

Fabrice Desmarescaux是麦肯锡全球董事合伙人,常驻新加坡分公司;Gautam Kumra是麦肯锡全球资深董事合伙人,麦肯锡亚洲主席,常驻新加坡分公司;Joydeep Sengupta和Mukund Sridhar 是麦肯锡全球资深董事合伙人,常驻新加坡分公司;Jennifer Chiang是麦肯锡卓越CEO学院教务总监,常驻香港分公司。

作者感谢Aleia Chavez、Archana Seshadrinathan、Blair Epstein、Carolyn Dewar、Chaitanya Parab、Cheryl Lim、Faridun Dotiwala、Harsh Nagar、Jesus Martinez、Liesje Meijknecht、Maitham Albaharna、Nakul Sharma、Ramesh Srinivasan、Trang Pham和Xiaochen Xu对本文的贡献。

1, “All about teams: A new approach to organizational transformation,” 麦肯锡,2024年12月9日。

2, Scott Keller和Mary Meaney,《Leading Organizations: Ten Timeless Truths》,布鲁姆斯伯里出版社,2017年。

3, 该分析涵盖28支团队,多数来自亚太地区,随后是中东、欧洲及其他地区。

4, 列夫·托尔斯泰,《安娜卡列尼娜》,企鹅出版社,2002年。

5, Behnam Tabrizi,“75% of cross-functional teams are dysfunctional,” 《哈佛商业评论》(Harvard Business Review),2015年6月23日。

6, “如何提升团队效能?规避三大误区,采取四大行动(Go, teams: When teams get healthier, the whole organization benefits),” McKinsey Quarterly,2024年10月31日。

7, Barnaby Lane, “The best soccer leagues in the world: A definitive ranking,” 《体育画报》(Sports Illustrated),

8, Ajay Somaraju, “Conflict avoidance—a study across Indian, East Asian, and Western cultures,”第34届工业与组织心理学会年会,2021年5月。

9, 我们采用的绩效指标是高管团队基于三项核心绩效标准进行自我评估后形成的综合指标,具体包括:效率:团队是否具备高效生产力,能否按时完成任务?创新:团队的创新成果是否对组织长期价值具有关键意义?成果:团队是否能达成既定目标,并让相关方、消费者及客户感到满意?

10, 本节分析着重探讨驱动因素与绩效之间的相关性,并不意味二者存在因果关系。

11, “如何提升团队效能?规避三大误区,采取四大行动,”McKinsey Quarterly,2024年10月31日。

12, Kevin 、 Hojnacki、Rick Gold和Shayne Skov,“Worst to first: What it takes to build or remake a world-class team,” 麦肯锡,2025年8月14日。

13, “如何提升团队效能?规避三大误区,采取四大行动,”McKinsey Quarterly,2024年10月31日。