纵然战略方向精准无误,企业是否具备实现目标的能力?面对日益剧变的时代,最新研究揭示了一套持续创造价值的动态系统。

每一位雄心勃勃的CEO都会告诉你:制胜之道在于拥有正确的战略。诚然,一个明智、可执行的战略是企业配置人力、资本、物资等稀缺资源的前提。

但仅有战略远远不够。企业还需要一套精巧设计、切实有效的运营模式,以驱动四大关键成果的达成:资源权责清晰化、决策执行敏捷化、人才能力专业化、组织协同高效化。唯有如此,方能将战略蓝图转化为超越市场的实际表现。

很多企业掌舵者早已洞察这一点,因此频繁尝试重构运营模式。在我们的调研中,近三分之二的企业在过去两年内进行了运营模式重构,半数企业计划在两年内再次启动变革。

这样的比例足以反映一个严峻现实:打造一个稳定创造价值的高效组织,并非易事。麦肯锡研究指出,即使是表现优异的企业,其战略实现度与潜能之间仍存在高达30%的差距,症结往往出在运营模式的掣肘上¹。

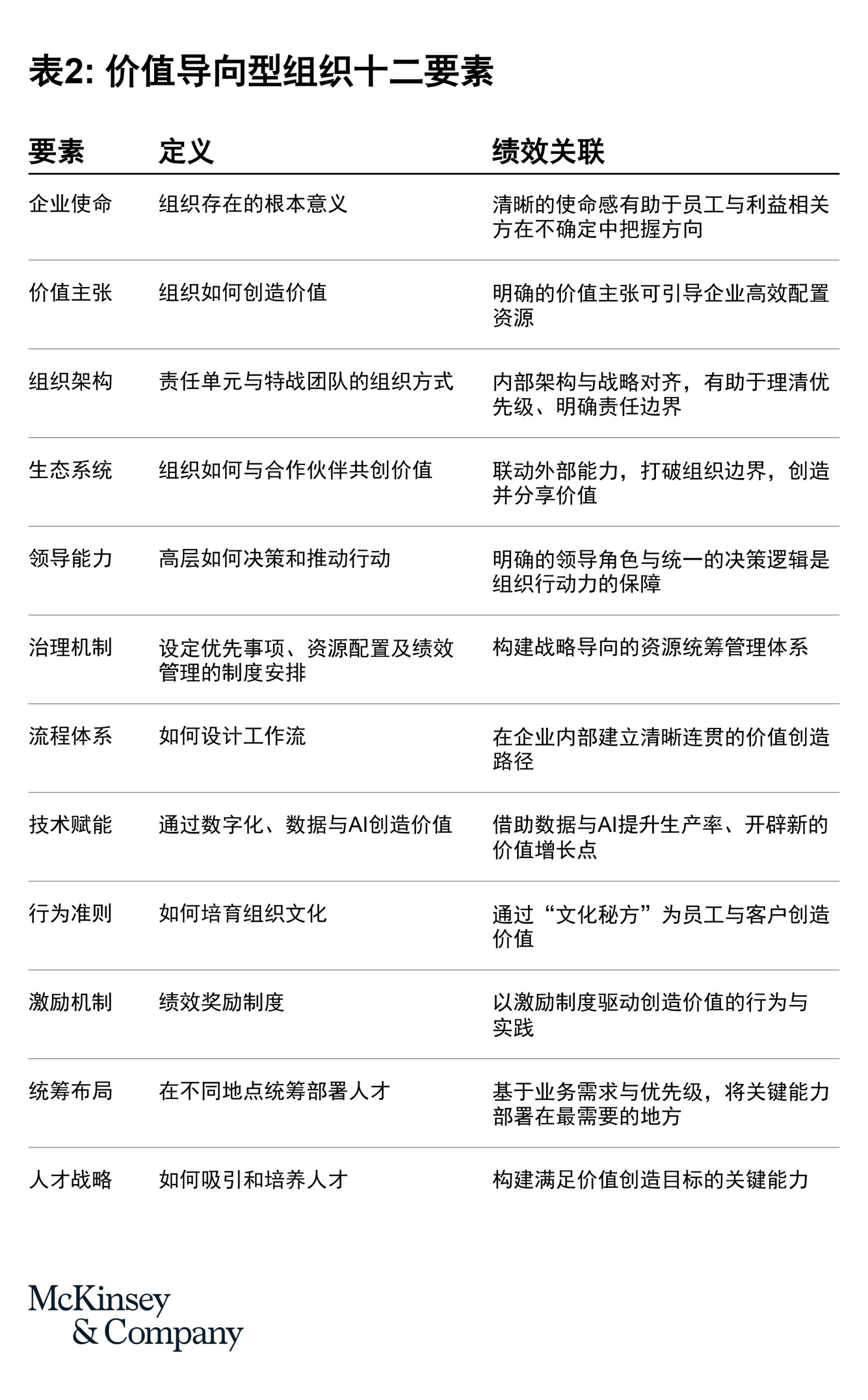

正因如此,我们决定更新有关运营模式设计的最佳实践2。综合学术研究、与数百位高管的深度访谈,以及麦肯锡在支持企业转型过程中的实战经验,我们提出了一套全新方法论:一个由12个核心要素构成的动态系统(涵盖企业使命、人才战略、领导能力、激励机制等),企业可根据所处环境与发展目标灵活配置。我们将其命名为“价值导向型组织”(Organize to Value)系统。

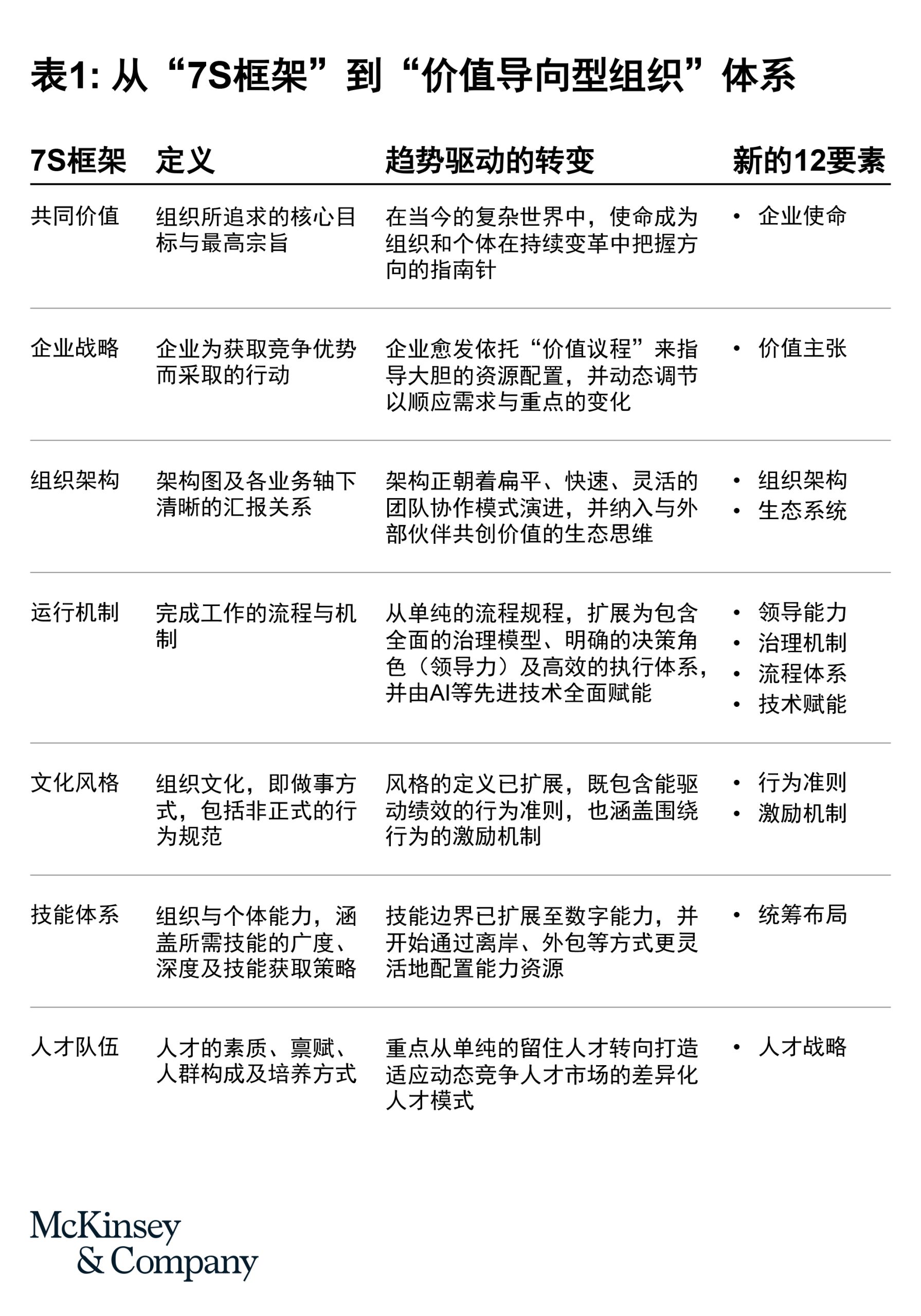

经典7S框架

20世纪70年代末,7S框架的问世,成为组织效能研究的一次重要转折。随着组织规模不断扩大、业务结构愈加复杂,如何实现高效协同成为更紧迫的课题。

该框架由麦肯锡前顾问汤姆·彼得斯(Thomas J. Peters)与罗伯特·沃特曼(Robert H. Waterman Jr.)在《追求卓越:美国优秀企业的管理圣经》(In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies)一书中系统阐述,指出影响组织变革能力的七大相互关联的要素:共同价值(Shared Values)、企业战略(Strategy)、组织架构(Structure)、运行机制(Systems)、文化风格(Style)、技能体系(Skills)、人才队伍(Staff)。七者之间并无主次轻重之分,任何单点突破若想真正落地,都离不开其余要素的同步演进和相互支撑。

在深入研究的基础上,我们对这一框架进行了更新,提出面向新时代的价值导向型组织体系。新的体系在原有框架上进行了增补与重新定义,旨在帮助管理者应对商业环境、技术趋势及社会情绪日益快速的波动与变化。

尽管新的运营模式要素更加多元、设计路径也更加灵活,但有一点始终未变:组织必须作为一个系统运作。唯有让各要素之间保持一致、相互强化,并共同围绕价值创造展开,才能真正形成合力,对绩效产生显著提升(见下表)。

这一系统是在麦肯锡经典“7-S框架”基础上的升级(参见边栏《经典7-S框架》)。过去,这一框架为企业在相对稳定的商业环境中构建运营体系提供了有力支撑。而今,面对不断演变的地缘政治格局、技术革新与社会趋势,企业运营模式必须具备同样快速的预测与应变能力。

本文将深入探讨,CEO如何围绕12个关键要素进行系统性选择,勾勒出专属于企业自身的运营模式“指纹”,以推动战略落地与价值创造。研究显示,运营模式是CEO可直接掌控、且对企业绩效影响最深远的变量之一。但在真正动手之前,企业掌舵者应先厘清问题根源:战略执行力不足究竟是哪里出了问题?然后需要明确,是对运营模式进行有限改良,还是全面重构?企业还需规划好深度转型的路径与节奏。

跳出传统组织架构的思维定式

在重新审视运营模式时,不少领导者仍习惯从“组织架构”入手。这在过去层级分明、环境稳定的商业世界中确有道理,架构既能明确战略实施的路径,也可构建问责机制与绩效考核体系。

然而,架构虽为根基,却不足以承载整个价值创造体系。在今天的环境中,它应被视为12个相互嵌套、彼此联动的设计要素之一,而非唯一的抓手。这些要素共同构成一个系统性整体。

过去十年间,随着地缘政治、技术进步与社会趋势的加速演变,运营模式的设计逻辑也发生了深刻转变。企业应根据这些趋势对企业的具体影响,进行个性化设计,并决定运营模式的变革幅度。

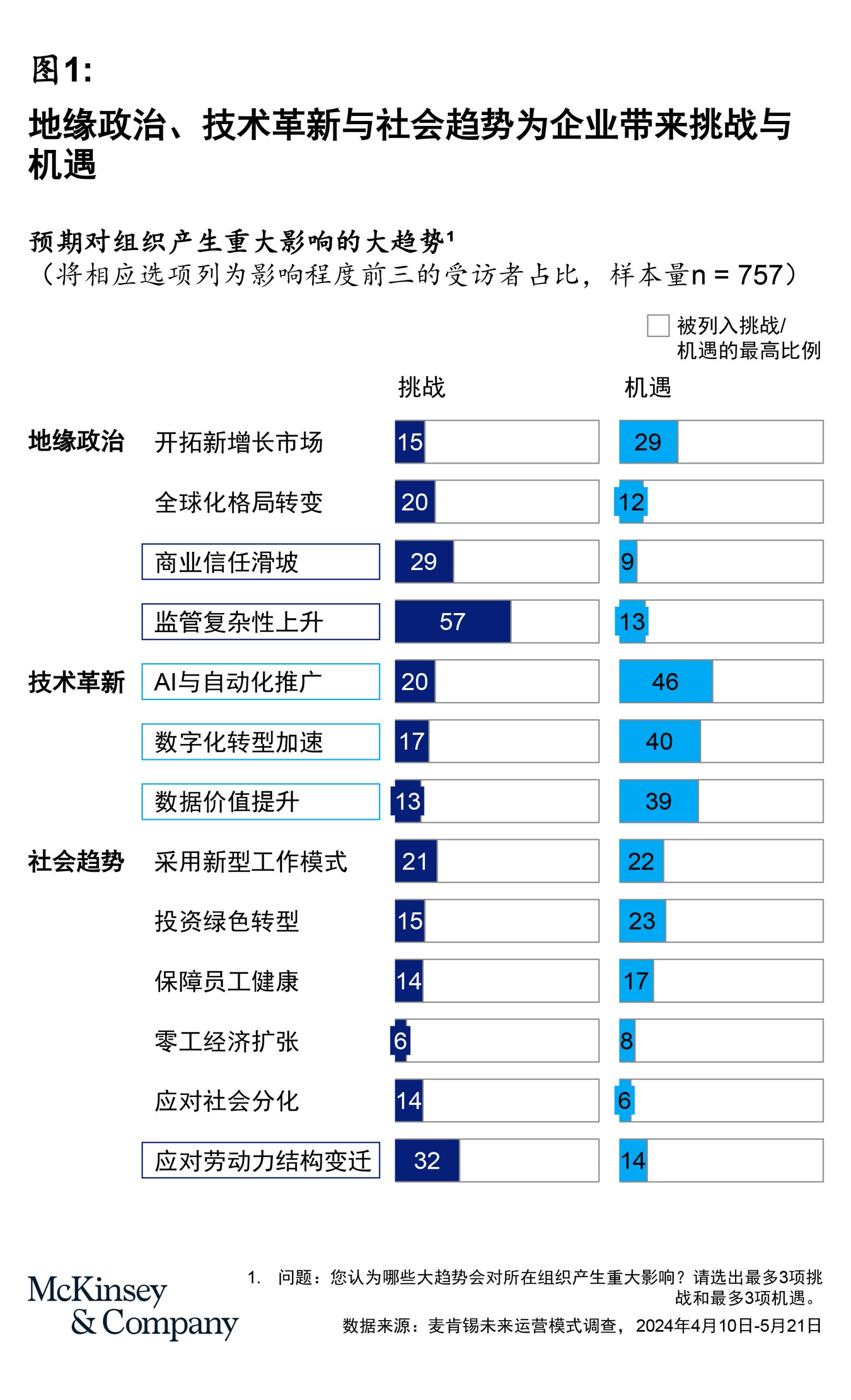

为此,我们邀请高管们评估各类发展趋势,并识别对其业务发展和组织架构影响最大的机遇与挑战。

结果显示,技术层面被普遍视为最大的机遇来源,尤其是在AI与自动化推广、数字化转型加速、以及数据价值提升等方面。38%的高管甚至表示,计划设立“首席人工智能官”一职,以系统把握这些新兴动能。在地缘政治方面,监管复杂性上升、商业信任滑坡,令不少高管深感忧虑。而在社会趋势层面,劳动力结构变迁被视为最严峻的挑战,尤其是在发达经济体,人口老龄化引发的技能流失问题,愈加凸显(见图1)。

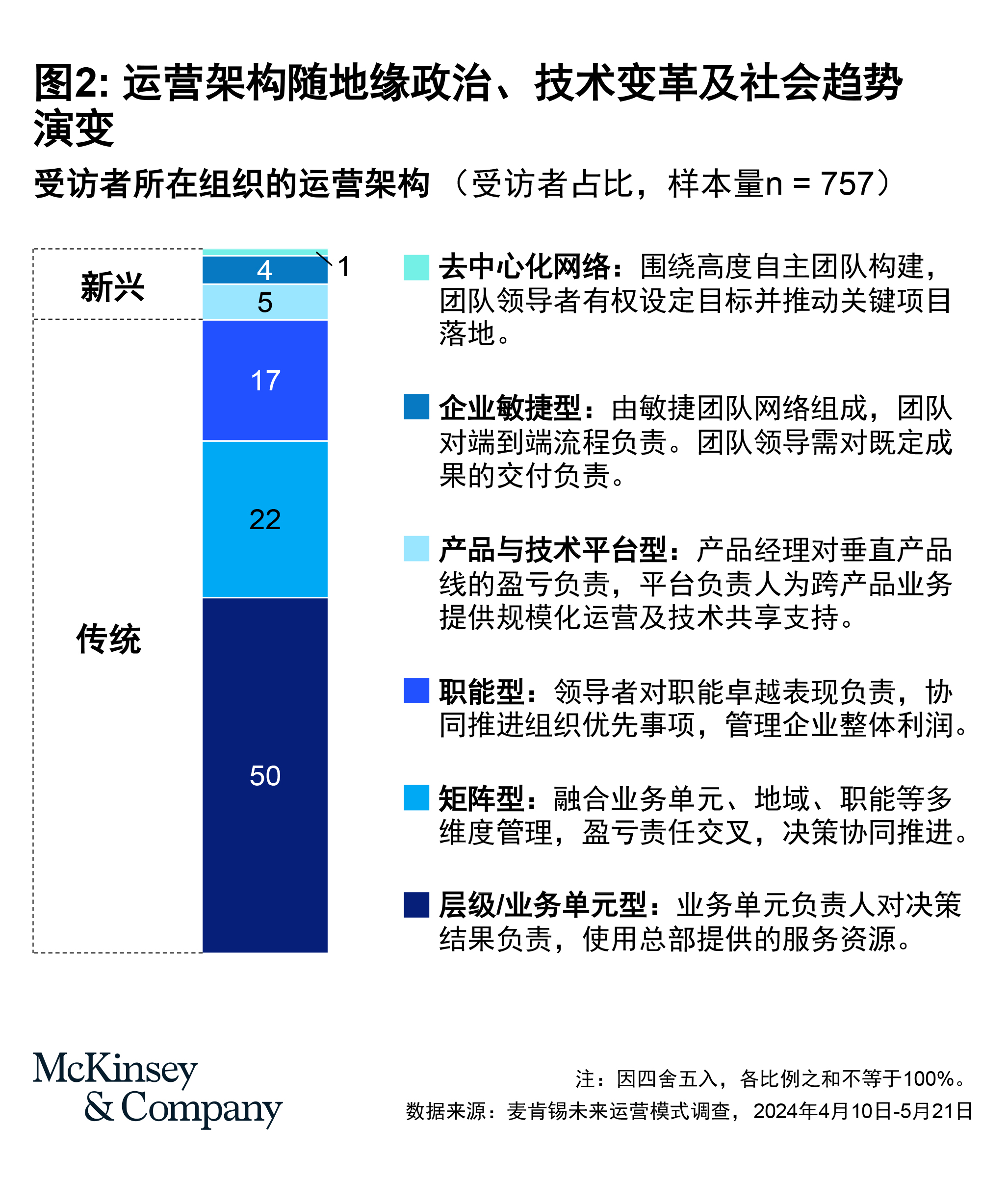

不同的运营模式架构如何应对这些趋势?企业领袖们正探索两种路径:或改良传统架构(如矩阵管理模式)的运行效能,或拥抱新兴架构,如聚焦速度、技术投入与稀缺数字人才配置的“企业敏捷模式”。

我们进一步请高管们从六种典型组织架构中选出最贴合自身企业现状的模型。结果显示,89%的企业仍主要采用传统层级体系,包括事业部/控股公司架构、矩阵式管理模式及职能型组织。同时,也有部分企业开始以三类新兴架构作为运营模式重构的核心抓手:产品平台模式、企业敏捷模式、去中心化网络模式(见图2)。

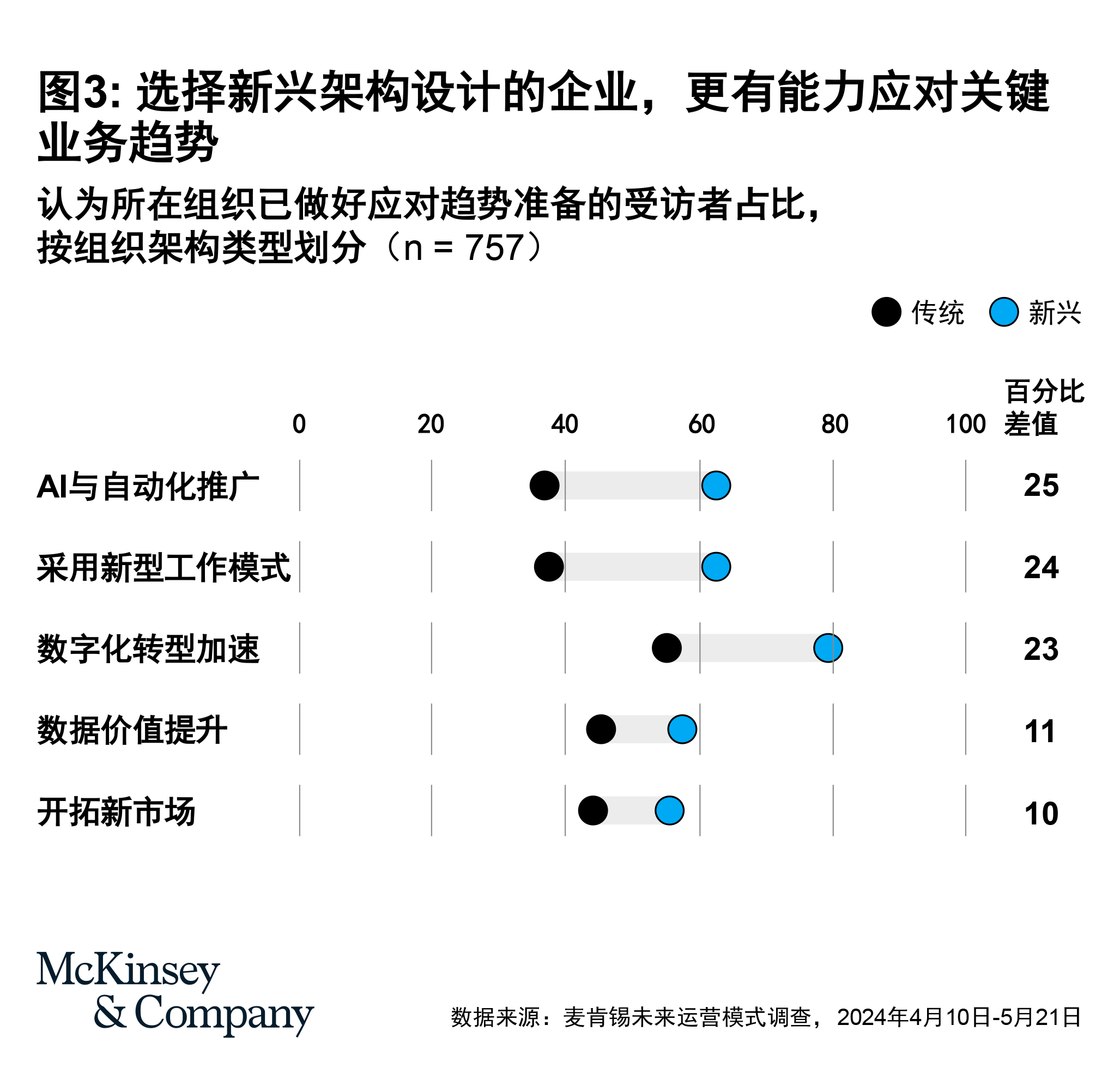

我们还邀请高管评估其组织应对关键趋势的准备度,这些趋势被他们视为当下最重要的机遇与挑战。研究结果再次印证:并不存在放之四海而皆准的“万能架构”,能够一劳永逸决定组织效能的高低。我们调研的6种结构中,每一种都能孕育出高绩效的企业。但值得注意的是,采用三种新兴架构的企业在面对核心趋势时展现出更强的应变力和前瞻性。它们通常在创新、技术和数据战略方面更加积极主动,也更能从容应对AI规模化与数字化转型所带来的冲击(见图3)。

这一发现也解释了,为何诸多企业领导者在推进组织变革时,首要着眼于架构调整。但深入分析表明,在当今高度不确定的商业环境中,仅凭架构调整远不足以确保战略落地。要构建面向未来的运营模式,需要一种突破架构维度的系统性思考。

动态运营模式设计的十二要素

跳出“架构至上”的思维框架后,我们重新梳理了CEO在设计运营模式时需要聚焦的关键因素。结合多年为全球领先企业提供咨询的实践经验与最新调研数据,我们提出了一套全面、系统的现代运营模式设计框架,由12个相互联动的要素组成,包括:企业使命、价值主张、组织架构、生态系统、领导能力、治理机制、流程体系、技术赋能、行为准则、激励机制、统筹布局以及人才战略(详见下表)。

这十二大要素构成一个有机联动的系统,支撑着企业战略的落地执行。通过绘制在这12个维度上的组织设计图谱,领导者可以更清晰地识别出专属的运营模式“指纹”,并审视每一项选择是否真正与战略目标同频共振。企业可采取两条路径:一是有限改良,仅调整若干对战略成果最为关键的要素,向“相邻指纹”平稳演进;二是全面重构,对所有要素进行系统再设计,打造全新的组织形态。无论选择何种方式,目的都是构建独有的竞争优势。

某高绩效航空公司的案例生动诠释了精心设计的运营模式“指纹”如何助力业绩提升。该公司确立了两大核心目标:一是不断提升乘客体验,二是实现行业领先的运营效率与财务韧性。

围绕这一战略,它在12个要素上都做出了明确具体的选择。例如,在企业使命上,将品牌声誉与客户价值置于核心,以乘客体验为出发点定义自身存在的意义;在统筹布局上,采取高度整合策略,全球员工皆由公司直接雇佣,以保障服务标准的统一稳定;在生态系统层面,继续依托传统价值链体系提升效率与韧性;在组织架构层面,采用矩阵结构,同时强调决策清晰与高效执行,确保运转流畅。而在流程体系上,基于航空业对安全与成本的极致要求,建立了高度控制导向的机制。

正是这些有章法的取舍组合,构成了这家航空公司清晰独特的运营模式指纹,有效支撑了其在乘客体验、运营效率及财务韧性上的全面提升。

通过这些围绕运营模式进行的有意而系统的设计决策,该公司在激烈竞争中脱颖而出:航班准点率持续领先,息税折旧摊销前利润率(EBITDA)高出同行数个百分点,客户满意度也保持在行业均值之上。

构建面向未来的运营模式

当企业绩效未达预期时,领导者往往会将目光投向重构以寻求突破。但如前所述,许多重构仍停留在组织架构层面,而忽略了更深层的系统性要素。正因如此,麦肯锡研究指出,尽管组织重构频繁发生,但往往流于表面,收效甚微3。要走出反复试错的困局,企业应把握以下四项关键行动:

第一步,如前所述,是识别自身运营模式的“指纹”全貌,即涵盖12个要素的系统性设计组合。接下来,将这一“指纹”与行业内外高绩效企业的最佳实践进行对比,识别差距与机会点,并据此选择适配路径:或聚焦关键要素优化,迈向“相邻指纹”;或系统性重构,直达全新运营范式。最后,还需锚定明确的绩效目标,绘制清晰的落地路径图。

某全球金融基础设施公司便是这一方法的受益者(见图4)。该公司通过并购实现扩张,但有机增长逐渐落后同业。问题之一便是居高不下的成本结构,多个业务单元在营销、技术等职能上重复投入,且缺乏统一的、可扩展的基础设施平台,导致内部效率低下、协同乏力。

启动运营模式重构时,该公司高管团队遵循了这一四步流程。

了解现状

首先,领导团队全面评估了当前的运营模式指纹。企业原有优势清晰可见:以客户利益为核心的使命设定,以及基于产品差异化的价值主张,使组织始终紧贴外部市场的变化。但与此同时,内部协同与运营效能却被长期忽视。在并购叠加的推动下,矩阵式的汇报结构日趋复杂,高层陷入繁杂的事务性决策,严重拖累了组织的创新节奏。

标杆运营模式对标分析

随后,领导团队分析了促进增长的两条最佳路径:一是有限优化,二是范式重塑。第一条路径聚焦关键要素,提升竞争力和创新能力,推进全球一体化布局,压缩成本并重新调配资源,推进新产品研发。

第二条路径则更具突破性,借鉴SaaS科技企业的成功范式,在创新效率、产品上市速度与技术投资回报等维度实现质变。这一前景令人振奋,但需全面重塑12个核心要素,包括从矩阵式架构彻底转向企业敏捷架构。领导风格也要从“决断式”(自上而下决策)转向“赋能式”,绩效激励机制亦需从强调个人贡献转向强调团队整体表现。

决策:有限改良还是全面重塑

为了理性抉择,领导团队通过上下结合的双重分析,评估各方案的潜在价值与风险:自上而下地设定远期战略愿景,对标顶尖科技企业;自下而上地聚焦关键能力短板,如产品管理能力不足等具体痛点。这一过程为两条路径搭建了坚实的商业逻辑支撑。

尽管路径一的短期风险更可控,主打释放成本+重新投入创新,但团队最终选择了路径二:转向基于企业敏捷结构的全新“指纹”。他们清醒地认识到,尽管全面转型涉及面广、变化深,但其释放的长期价值,将远超所需投入。

明确绩效目标与实现路径

在目标明确后,公司迅速组建由50人组成的专项工作组,负责细化实施方案与关键人才决策。团队在12个月内系统推进变革项目,既涵盖结构、流程、技术等“硬性”支柱,也触及领导风格、文化建设(如新设岗位、行为规范、激励机制)与人才发展等“软性”维度。

领导层将公司历史业绩与未来规划,与数字原生企业基准进行对比,制定了更具雄心的目标:提升营收增速、优化客户体验、加速新产品开发,包括将上市速度提高40个百分点,技术投资回报率提升25%。随着转型落地,领导团队持续对新指纹进行动态校准,确保其始终锚定战略愿景。

积极成果与绩效提升

我们在协助企业推进运营模式重构的实践中发现,不少CEO及管理层对自身组织模式是否足够好缺乏清晰判断。他们往往陷于传统组织架构思维的惯性中,缺少对12个关键要素的系统性理解,导致企业反复重构,却收效平平。

事实上,如航空公司与金融基础设施公司的案例所示,成功的组织指纹并无定式,关键在于是否能契合企业的战略定位、业务环境与行业趋势。卓越CEO能够据此量身定制出一套独一无二、与企业目标深度契合的运营模式。

最终,一个契合战略的运营模式,能够最大程度地释放价值,助力CEO实现四项可衡量的成果:

- 资源权责清晰化:将资源和权责与战略对齐。在高度不确定的时代,CEO必须能直观了解资源配置与团队部署是否反映了战略优先级。通过明确谁对价值主张负责,企业能更好应对外部变化,并以目标明确、灵活高效的团队取代繁冗的官僚层级。优化管理层级、推动组织扁平化,是破局关键。这种清晰不应局限于企业内部,还应延伸至合作伙伴网络,实现生态级协同。而这种对齐也必须具备动态适应能力,因为随着战略推进,企业环境将持续演变。

- 决策执行敏捷化:构建快速高效、技术赋能、无缝衔接的工作流。合理分配资源、明确权责固然重要,但这只是将战略转化为绩效的第一步。在现实中,决策滞后与治理失效往往会阻碍战略的执行。流程割裂、交接频繁造成的信息断层,也使得生成式AI等新技术无法真正释放潜能。对于亟需提速的领导者而言,仅靠明确职责、流程优化与自动化已远远不够,还需真正拥抱人机协作,让AI不仅仅承担重复性工作,更成为激发人类创造力的催化剂。

- 人才能力专业化:打造面向未来的价值创造梯队。在地缘变局与技术变革交织的背景下,传统人才模式已难以为继。领导者必须跳出静态的人才规划思维,持续提升团队能力,动态调整人才布局与外包策略。一旦运营模式在人才要素上设计失衡,很可能导致组织在获取、培养与部署人才方面步履维艰,落后于技能迭代的速度。

- 组织协同高效化:打造绩效导向的文化底盘。战略能否落地,取决于组织是否具备统一的方向感和强大的行动力。特别是在外部不确定性显著增强的当下,企业更需要一套具有凝聚力的行为准则(“文化秘方”)来推动全员协同,提升执行效率,增强员工积极性。激励机制应围绕这些行为设计,强化资源聚焦与决策支持。当员工普遍践行这些行为准则时,企业便能形成健康的文化氛围,进一步促进绩效提升和战略推进。

采用系统化方法重构运营模式的企业,究竟能获得哪些实质成效?研究表明,卓越的运营模式可显著缩小战略与执行的落差。

上文以金融服务企业为例,当其由传统架构转向新兴模式,并重塑其余11项要素后,多项企业指标实现了跨越式提升。麦肯锡研究发现,系统性重构的效果立竿见影:客户满意度与运营效率提升10%至30%;决策效率与变革推进速度提升5至10倍;员工敬业度提升10至30个百分点4。

从全景视角出发:CEO在启动运营模式重构前需自问的五个实际问题

启动运营模式重构前,企业领袖需审慎评估有限改良与全面重构的收益与风险。多数领导者会高估单一要素(尤其是组织架构)调整的效果,同时又低估系统化变革的难度。为避免战略误判,CEO应从以下五个关键问题切入思考,以厘清方向:

- 企业的价值主张与实际绩效之间存在哪些落差?回顾近期战略计划,识别未达预期的领域,并剖析潜在根源。

- 运营模式需达成哪些关键成果,才能有效支撑价值主张?明确企业对上述四个维度的期望,制定关键战略举措的绩效目标与责任机制。

- 运营模式如何系统性地创造价值?全面评估12项运营要素,确保每一项设计选择相互协调、共同支撑业务成果与战略落地。包括判断各要素间是否存在逻辑冲突或协同失效。

- 在有限改良与全面重构之间,企业应如何权衡?评估转型所需的变革幅度与预期收益,同时识别硬性与软性障碍,做好充分准备。

- 领导者应如何转变自身角色,推动变革真正落地?检视各级领导(包括中层)是否具备新模式需要的领导力特质,是否已形成与战略一致的思维方式与行为模式。

总而言之,企业若要真正提升运营模式效能,必须从战略与绩效的落差入手,深入诊断失效点,再决定是否对12项要素实施局部改良或全面重构。无论选择何种路径,唯有跳出“架构至上”的局限,将各要素视作有机系统整体进行考量与设计,企业方能在动荡复杂的环境中,真正推动战略落地,激发绩效跃升。

关于作者

Alexis Krivkovich是麦肯锡全球资深董事合伙人,常驻湾区分公司;Amadeo Di Lodovico是麦肯锡全球资深董事合伙人,常驻迪拜分公司;Brooke Weddle是麦肯锡全球资深董事合伙人,常驻华盛顿分公司;Dana Maor是麦肯锡全球资深董事合伙人,常驻特拉维夫分公司;Deepak Mahadevan是麦肯锡全球董事合伙人,常驻布鲁塞尔分公司;Richard Steele是麦肯锡全球董事合伙人,常驻纽约分公司。

作者感谢Aaron De Smet、Caroline Siebald、Chenxin Venable、Elizabeth Mygatt、Emily Acker、Emily Field、Francesca Carini、Jenna Scalmanini、Mengwei Luo、Mikaela Appleby、Nathalie AbouHarb、Olli Salo、Sophie Dodson和Whitney Zimmerman对本文的贡献。

1,“Losing from day one: Why even successful transformations fall short,”麦肯锡,2021年12月7日。

2,本文是《价值导向型组织》(Organize to Value)系列的开篇之作,重点解释了运营模式重构的前因后果。该系列旨在助力企业领袖通过组织重塑,释放绩效潜能、创造更大价值。在后续篇章中,我们将深入探讨运营模式重构的实施之道。

3,Steven Aronowitz、Aaron De Smet和Deirdre McGinty,“Getting organizational redesign right”,McKinsey Quarterly,2015年6月1日。

4,Wouter Aghina、Christopher Handscomb、Olli Salo和Shail Thaker,“The impact of agility: How to shape your organization to compete,”麦肯锡,2021年5月25日。