近年来,航空业辅营收入持续攀升,这得益于航空公司拓展票价以外收入来源的积极举措。各航司不断加码行李托运、机上零售、旅行商品佣金、选座与升舱等服务。这类辅营业务不仅利润率高于基础票价,价格敏感度也相对较低。据估算,航空业辅营收入占比已从2010年的约5%攀升至2024年的15%左右。

但我们的分析发现,与其盲目堆砌品类,不如优化零售模式,后者更具回报空间。其关键在于强化个性化推荐、实现精细化定价,以及精准把握推送时点与触达方式,以提升客户接受度与转化率。

此外,常旅客计划已成为诸多航司的价值支柱。部分航司,尤其是美国大型网络航司,依托联名信用卡获得了可观收益。这既得益于美国信用卡渗透率高,也与当地较高的刷卡手续费有关。美国的刷卡手续费约为1.7%,而欧洲普遍在0.3%左右。这笔高昂的手续费收入,为美国市场上的信用卡奖励机制与会员权益提供了资金支持。

即便在信用卡普及率较低、刷卡手续费受限的市场,常旅客计划依旧是影响客户决策的重要砝码。哪怕票价并非最低、航班时刻也非最优,强大的会员体系仍可能成为旅客优先选择某家航司的决定性因素。

随着辅营收入与常旅客计划的重要性日益凸显,航空公司正重新审视产品销售与客户服务的底层逻辑。打破对航空零售的认知误区,或可为行业打开全新增长通道。

全球旅游业不仅全面复苏,更已超越疫情前水平:2024年行业总预订量达到2019年的115%。与此同时,消费者的行为和期待也在不断演变,从规划、预订乃至亲历旅程的方式,都在被重新定义。这两大趋势叠加,正驱动整个旅游产业加速蜕变。

为顺应这种转变,航空公司正着手重构零售体系。“航空零售”涵盖机票、升舱及各类辅营产品的销售,及退款申请等客户服务,并贯穿自有官网、APP及第三方在线旅游平台(OTA)等全渠道。然而,许多航司在零售转型上仍面临部门壁垒、技术系统陈旧等结构性掣肘,同时担心前期投入难以快速见效。虽然已有部分先行者迈出实质步伐,但在释放客户价值、激发商业潜能方面,仍有许多机会有待挖掘。

为洞察旅客对零售体验的新期待,并识别行业中那些已不合时宜的传统认知,我们调研了来自北美、欧洲、中东与亚洲的7,000位旅客。调研揭示了当前零售战略中广泛存在的八大误区,并提供了更清晰的洞察:了解从起心动念到旅后互动的完整零售旅程中,旅客真正关注与期待的要素是什么。

误区一:航司已充分挖掘客户偏好的全部价值

现实:多数旅客愿为心仪服务支付溢价,但许多航司的零售模式仍停留在静态机票套餐阶段,错失价值释放良机

调研显示,33%的受访者将“价格”列为订票首要考量,但流程便捷(20%)与品牌信任(20%)也被广泛提及。这一点与数十年来的决策模型研究及行业经验吻合:价格固然重要,但远非唯一决定因素。

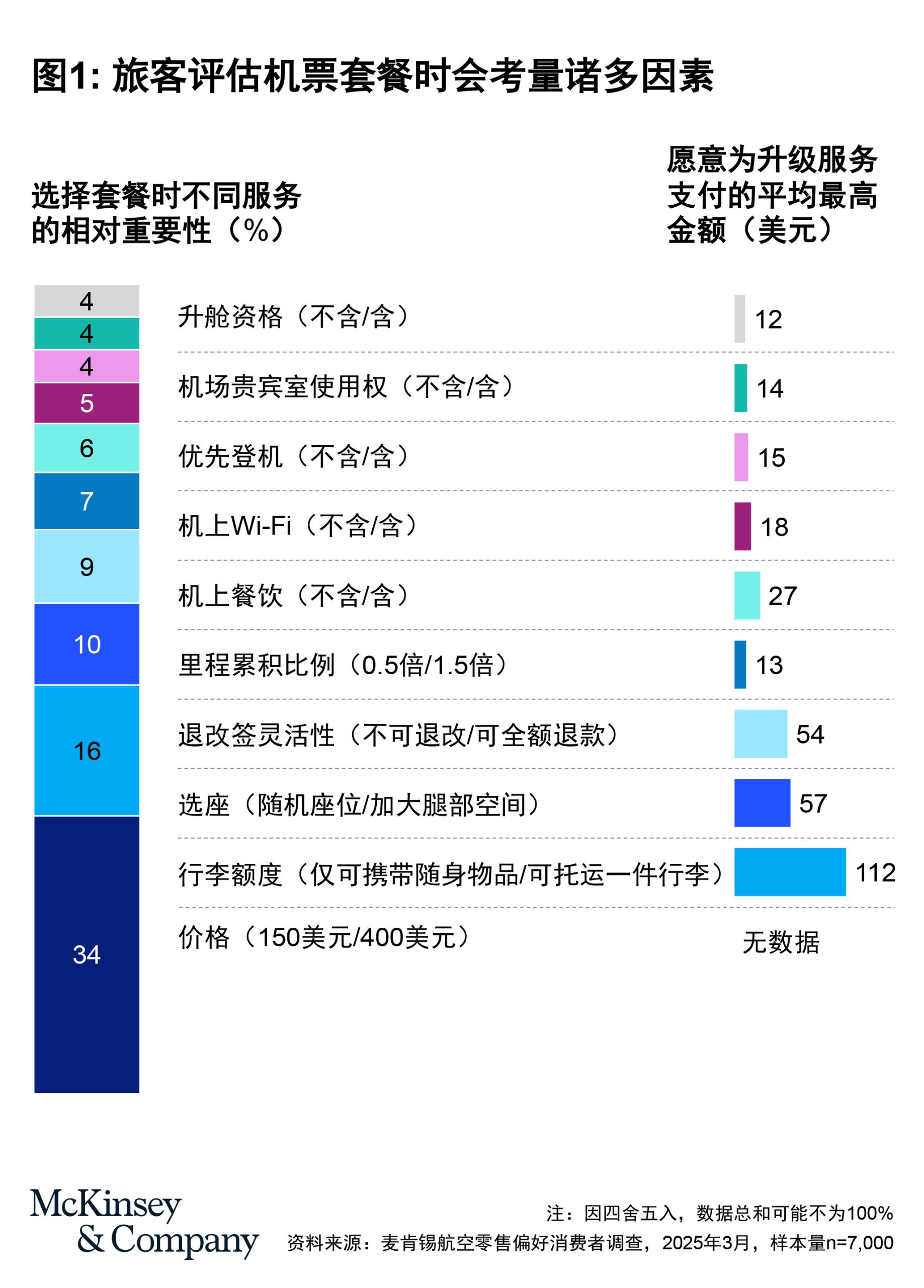

我们的联合分析进一步量化了旅客偏好模式(见图1)。价格因素占比最高(34%),但行李额度(16%)、选座权(10%)与退改灵活性(9%)也都是影响决策的重要变量,甚至超过贵宾厅使用权(4%)等传统高端权益。

航空业在收益管理方面已取得长足进展,但若能进一步识别并满足各类细分客群的差异化偏好,仍有广阔增长空间。例如,日本旅客对价格的重视程度高达42%,而中国旅客仅为28%;18至24岁年轻客群更在意机上Wi-Fi和退改灵活性,而高收入客群更看重选座权和优先登机等附加服务。

当旅客被问及如何看待不同标准机票套餐(如轻享经济舱、标准经济舱和优选经济舱)时,确实会展现出对行李额度、选座权、Wi-Fi接入、退改政策等要素的明确偏好。但在结构化实验中,当他们面对随机生成的套餐组合,这些偏好往往会发生显著变化,这揭示了航司的打包和定价方式与客户真实需求之间的错位。

这种供需错位十分突出,多数航司仅依赖少量标准化套餐,难以覆盖客户对单项服务的具体支付意愿。事实上,相当多的旅客愿意购买未涵盖在此类僵化套餐内的其他服务。

我们基于全球旅客出行数据与多样产品结构所构建的“特征级支付意愿”模型显示,在整个航空零售价值链中,尚有超过450亿美元的潜在客户价值有待释放,包括但不限于更优的套餐组合。该发现与麦肯锡和国际航空运输协会(IATA)的既往研究一致。撬动这些潜在价值,并不意味着颠覆既有体系,但首先要精准匹配客户期望:洞悉客户画像、把握核心诉求、量化每项服务的定价空间。

战略启示:航司若想全面挖掘旅客的真实需求与支付意愿,必须突破僵化的票价体系,转向动态、分众、定制的服务架构。当增值服务以恰当方式触达目标客群时,多数旅客愿意为真正物有所值的功能买单。

迷思二:个性化程度越高,消费体验越佳

现实:旅客更看重实用性与掌控感,真正好的个性化,是清晰可控、有的放矢

如前所述,当产品或服务能够显著提升掌控感、舒适度或安全感时,旅客往往乐于为其支付溢价。个性化确实能放大这种价值感知,但前提是:它必须简洁、实用、契合用户核心需求。

近年来,航司纷纷竞逐全流程个性化:经济舱细分多档票价、商务舱设置多种座位、常旅客体系增设更多等级,并提供“按需点餐”、“个性化娱乐”等高度定制化的机上服务。但更多选择未必等于更好的体验。以选座功能为例,尽管广受欢迎,但一旦选项过于繁琐或不够清晰,反而会加重决策负担。曾有旅客吐槽,选座耗费的时间甚至超过订票本身,只因担心“选错座位”。若航司能在座位图上同步呈现每个座位的价值比较,旅客的选择过程将轻松许多。

数字化体验亦是如此。如今,不少航司通过App或会员平台,推送基于用户地理位置、浏览记录与会员等级的个性化推荐。但真正被旅客认为“有用”的,却寥寥无几。

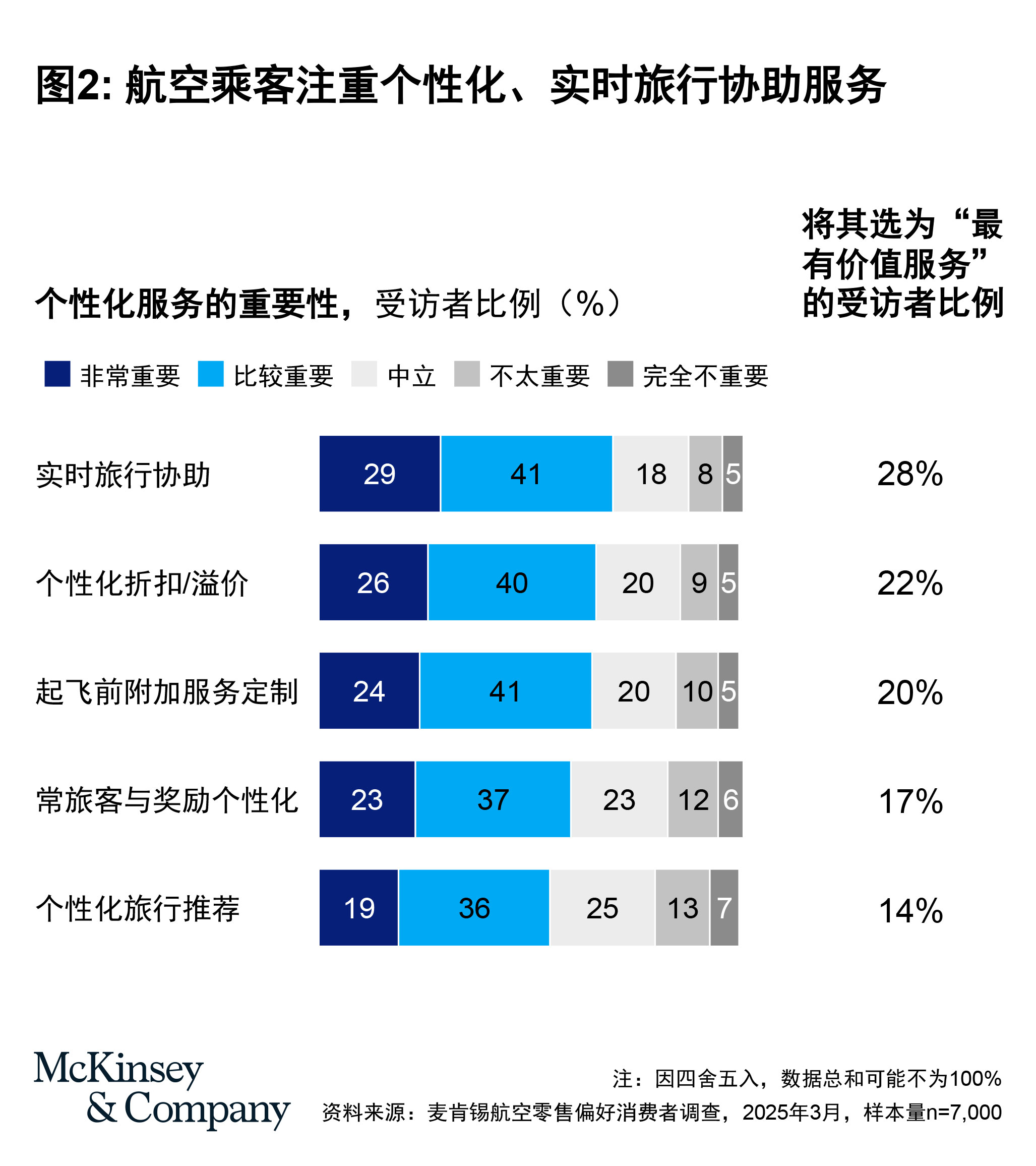

调研数据显示,像“实时行程提醒”(如登机口变更、航班延误通知)和“行前定制服务”(如选座、选餐)这样的实用功能,才是用户最为看重的个性化服务,分别有70%与65%的受访者认为其“比较重要”或“非常重要”。当要求选出一项最有价值的个性化服务时,28%的受访者选择了“实时行程提醒”,在65至74岁的年长旅客中,这一比例更达到37%。可见,旅客真正需要的不是五花八门的个性化选择,而是便利、清晰、可控的使用体验(见图2)。

在这方面,生成式AI有望发挥关键作用。从对话式旅程规划,到灵活共创行程,再到智能客服的实时交互,AI的价值不在于“加法”堆叠,而在于“减法”提效。但目前,该技术的普及仍处于早期阶段:仅不到四分之一的旅客表示在规划或预订过程中经常使用AI工具,超过三分之一的人从未在旅行中体验过AI。对于航空公司而言,这意味着一个巨大的机会:将生成式AI从新奇噱头,转化为贯穿完整旅程、切实提升价值的实用工具。

战略启示:旅客渴求的,不是更多复杂的选项,而是更好用、便捷、可控的个性化体验。航司应聚焦实时更新、自助功能与清晰选项,提升实用性,减少不必要的摩擦,让旅程更顺畅、更安心。

误区三:旅客倾向于分开预订不同旅行服务

现实:许多旅客更青睐用心设计的旅行套餐,前提是:化繁为简,彰显价值

从表面看,习惯掌控行程的旅客似乎理所当然会倾向于分开预订机票、酒店等服务。毕竟,麦肯锡此前研究也显示,不少人乐于亲自规划行程,享受自由组合的过程。

然而现实中,许多旅客青睐能够简化选择、彰显价值的套餐产品。调研显示,近半数受访者(46%)对将机票与酒店、保险、活动或接送机服务打包的套餐持积极态度,仅22%的人明确倾向于逐项预订。

旅行套餐之所以吸引人,背后有两股强劲的心理驱动力。一是性价比感:即便实际优惠有限,旅客仍常常认为套餐更划算,从而可激发购买意愿;二是简化决策:在选项繁杂、信息过载的当下,套餐产品能显著降低选择焦虑与时间成本,让决策变得更轻松。

但关键在于把握平衡。粗糙拼凑、价格失衡的组合方案,不仅难以打动消费者,反而可能削弱信任、制造困惑,最终导致订单流失。相反,那些基于真实需求、结构合理、定价清晰的优质套餐,往往能同步提升转化率与满意度。

调研进一步揭示了消费者在打包内容上的具体偏好:酒店是最受欢迎的选项,60%的旅客表示在订票时“经常”或“总是”考虑包含酒店的套餐;旅行保险(50%)、观光活动(43%)和机场停车服务(43%)也具备不俗的整合潜力。

不同年龄层的偏好差异尤为显著:70%的18至24岁旅客经常或总是选择旅行套餐,而在75岁及以上群体中,这一比例仅为19%。这一代际差距表明,随着年轻消费群体的崛起,套餐模式的市场比重有望持续扩大。

地域差异同样不容忽视:71%的沙特旅客和66%的中国旅客对套餐持正面态度,而日本与美国旅客相对保守,仅有15%和32%给予肯定。这一现象提示航司:需因地制宜制定市场策略,精准触达各地受众。

战略启示:真正打动旅客的,是兼具灵活性与价值感的优质旅行套餐,并应适配不同地域与代际差异。预订机票是多数旅客规安排行程的第一步,航司应借助这一天然优势,在用户决策高峰期引导套餐转化,释放更大零售潜力。

误区四:初阶数字平台+传统促销,足以撬动航空产品销售

现实:现代航空零售需运用行为引导、沉浸式内容与无缝全渠道体验等进阶方法

前述几大迷思聚焦于旅客的核心需求,从灵活定价到实用个性化,再到打包产品设计。但洞悉客户偏好只是成功的一半,如何呈现产品与服务同样关键,且常常受到忽视。我们的研究发现,善用先进零售技术的企业,可通过提升转化率、提高客单价和激活流量,实现10%-20%的收入跃升。而现实中,许多航司虽在产品开发和定价策略上投入颇多,但在网站功能与促销手法方面,仍停留在初级阶段。

领先航司普遍借鉴了电商巨头的高阶打法。例如,采用网格化模块布局以灵活展现个性化内容;通过行为引导策略提升转化效率;借助沉浸式视觉内容让旅客在预订前即可“身临其境”。

麦肯锡研究显示,头部航司与落后者在航空零售能力上存在显著差距。头部航司在数据与分析资源上的配置是后者的3.5倍,在整合型人才上的投入也高出1.7倍。值得注意的是,63%的头部航司已将“客户终身价值”设为核心KPI,而在落后者中,这一比例为零。

将行为经济学巧妙嵌入预订流程,也能带来立竿见影的效果。诸如“与你相似的旅客选择了该选项”这样的社会验证提示,限时优惠,以及库存紧张提示,均能有效缓解“决策瘫痪”,激发适度紧迫感。关键在于拿捏分寸:这些设计的本质不在操控,而在于协助旅客做出果断决策,发现原本可能被忽略的价值服务。

视觉呈现同样至关重要。零售业调研显示,83%的消费者认为产品图像对其网购决策“非常”或“极其”重要。辅营收入占比高的航司,其用户体验与设计投入往往更为可观。例如360度客舱导览、目的地视频等沉浸式内容,都能显著提升用户转化。

或许最关键的是,航司必须践行真正的全渠道零售策略。数据显示,77%的旅客在预订前会浏览多个平台,并在不同设备间反复切换。实现无缝衔接的航司,例如支持跨设备保存搜索记录、确保各平台个性化体验一致等,往往更容易赢得订单,提升长期客户粘性。

战略启示:航司应将零售能力视为一项战略资产,设立专责领导,推动跨部门协作。鉴于其可观的收益潜力,企业应重点布局三大能力:数据分析、个性化引擎建设,以及能快速测试并部署数字零售方案的敏捷团队。而最终目标,不应止步于短期转化率,而应着眼于客户终身价值的持续释放。

误区五:直销渠道增长迅猛,不久将主导航班预订

现实:直销渠道虽持续扩张且潜力可期,但传统中介仍具韧性,新兴平台亦不断涌现

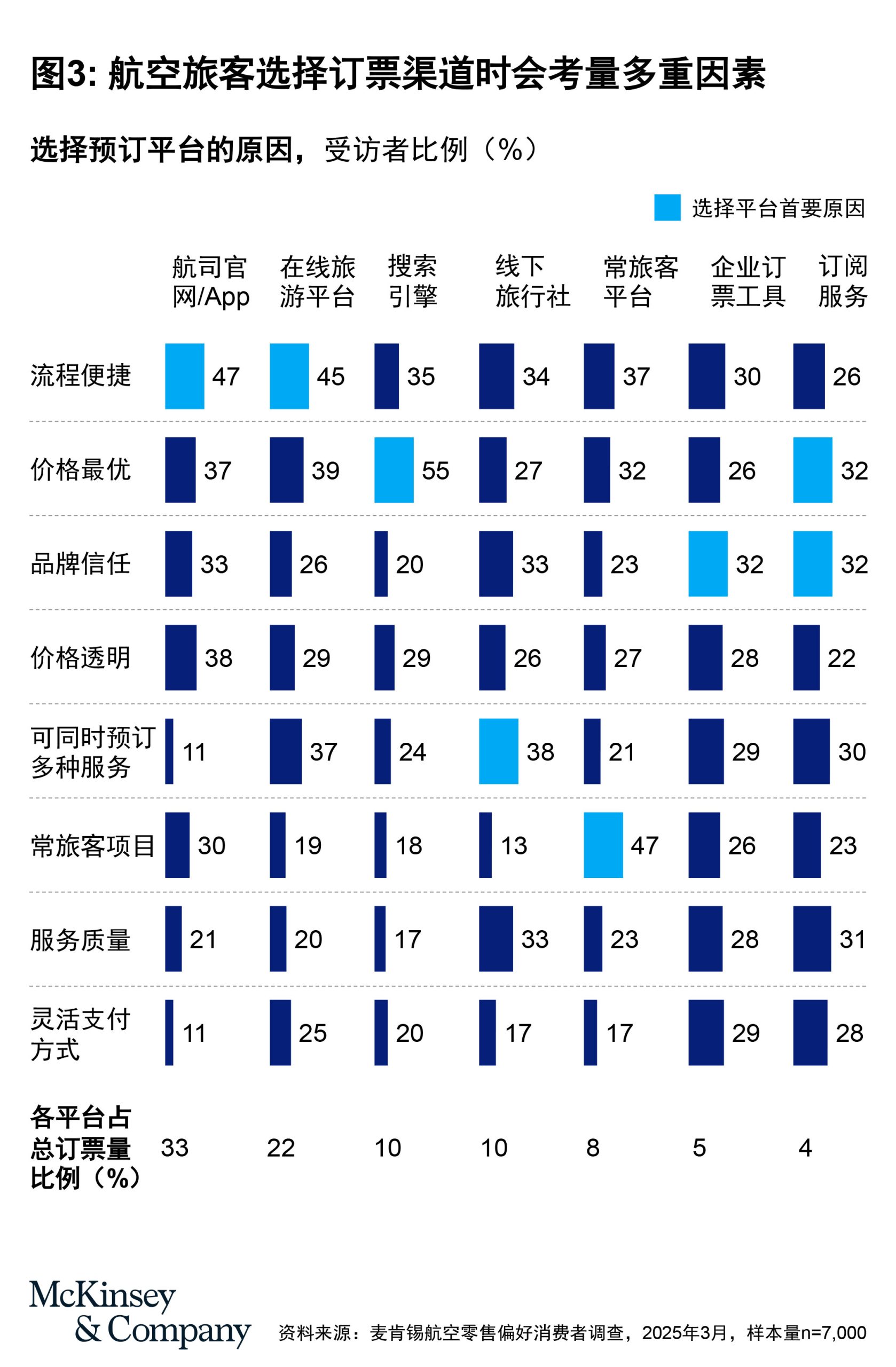

2016至2024年间,全球机票预订渠道格局发生了显著变化,以销售额计,航司官网和App等直销渠道的份额从34%跃升至49%;在线旅游平台从13%增至16%;线下渠道(如实体旅行社、航空售票处)则由54%锐减至35%。

尽管销售额增长迅猛,但从预订量来看,直销渠道仍处劣势(见图3)。仅33%的受访者表示自己通过航司直接订票,这反映出:高端旅客更偏好直销渠道,拉高了销售额占比,而价格敏感型或低频旅客更偏爱中介渠道,抬高了预订量。代际差异尤为显著:18-24岁客群选择直销渠道的比例仅27%,75岁以上客群则高达64%。地域差异同样突出:美国受访者选择直销渠道的比例达49%,而中国(20%)与德国(21%)则明显偏低。

与此同时,全球分销生态日益多元,新兴平台不断涌现,带动“非传统平台”在全球航班预订中占比达到7%。这类平台常整合金融服务、比价工具或会员体系,不仅能增强价格透明度,也提升了服务的直观性与人性化体验。许多用户原本就在这些平台进行其他类型消费,自然更易建立信任,对非频繁出行者而言更是如此。在中国与德国,“非传统平台”使用率分别达13%和15%;而在日本与巴西尚不足2%,足见这一趋势在全球并不均衡,更多受到本地市场结构与平台成熟度的影响。

尽管如此,用户对直销渠道的偏好依然强烈。57%的受访者表示,若航司在定价、客服与个性化推荐等方面提供更优体验,他们“绝对”会选择直接预订。

战略启示:直销渠道依旧是一台被低估的增长引擎,多元化的中介生态仍将持续发挥关键作用。若航司能够优化数字体验,并因地制宜地制定市场策略,便可更好地把握直销渠道需求,同时在日益多元的分销格局中保持竞争力。

误区六:订票困扰主要源于系统技术陈旧

现实:价格透明度与退改灵活性才是核心痛点

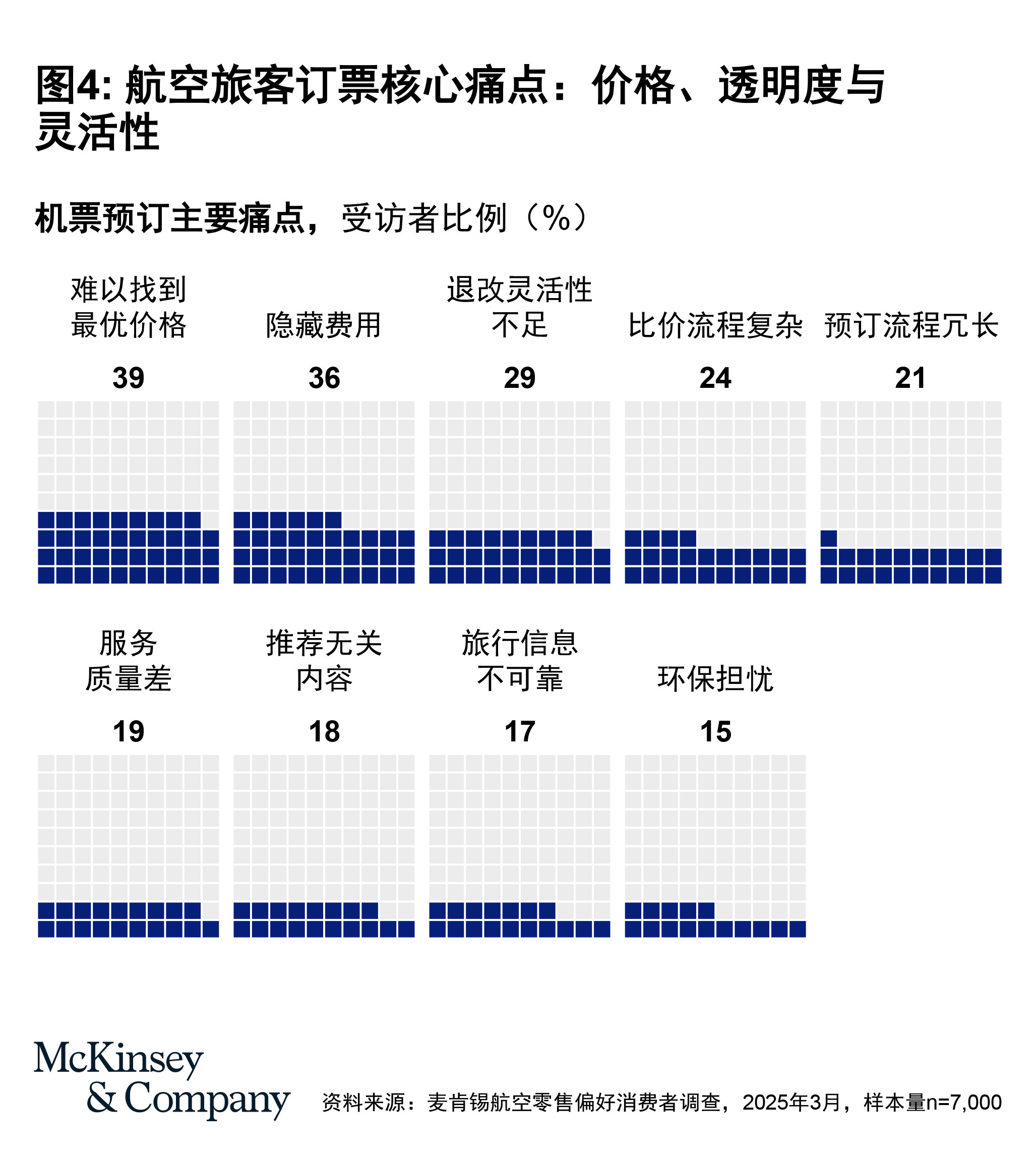

谈到订票过程的困扰,旅客最常提及的并非技术问题,而是价格因素:39%的人表示难以找到最优价格,36%对隐藏费用或价格不透明感到不满,另有29%认为退改政策不够灵活(见图4)。相比之下,技术相关问题,如比价工具太复杂(24%)和订票流程冗长(21%),提及率反而靠后。

针对最近一次飞行体验,旅客的不满集中于三大方面:航班准点率(46%)、座椅舒适度与空间(36%)以及服务质量(30%)。

数据揭示了一个有趣的代际差异:18至24岁的年轻旅客中,25%认为订票流程冗长,而在65至74岁的年长旅客中,这一比例仅为15%。这一发现挑战了“年长群体更难适应数字工具”的固有认知,或许也反映出年轻一代对数字化体验的要求更高。

针对最近一次飞行体验,旅客的不满集中于三大方面:航班准点率(46%)、座椅舒适度与空间(36%)以及服务质量(30%),仅25%的旅客提及订票或技术相关问题。这表明,影响旅客整体满意度的核心因素,仍是运营的可靠性与乘坐的舒适性,而非购票环节。

战略启示:尽管技术升级有助于优化订票流程,但航空公司更应优先解决旅客最在意的核心痛点,包括隐藏费用、退改限制等。同时,通过保障航班准点、提升服务质量,进一步巩固用户对品牌的信任与好感。

误区七:便利的数字化让旅客更快做出决策

现实:数字平台反而促使旅客更审慎地研究与比选

在整个旅程安排中,航班预订通常是第一步。54%的旅客会先订机票,再安排住宿、活动或地面交通。但真正下单之前,多数人会经历反复查阅与比选。如误区四所述,77%的旅客会浏览多个订票渠道,包括航司官网、在线旅行平台和比价引擎。Expedia数据显示,旅客在预订前45天内,平均会浏览141个旅行相关页面。

超过四分之一的旅客表示,他们会在订票前花费三小时以上进行研究。其中,55至

64岁人群占比最高(33%),但即便是Z世代与千禧一代,也有27%表示会投入相似时间。

旅客为何愿意投入如此多的精力?如前所述,麦肯锡研究发现,首要动因是希望对行程拥有完全的掌控权。其次,更为直接的理由是:许多旅客真心享受规划行程的乐趣。

战略启示:航司应摆脱短平快的转化思维,意识到旅客通常会经历多个触点、多轮交互才会做出决策。理解并陪伴这一研究过程,是赢得订单不可或缺的一环。

误区八:社交媒体是激发旅行灵感的首要来源

现实:旅客决策受到数字内容与亲友推荐的综合影响

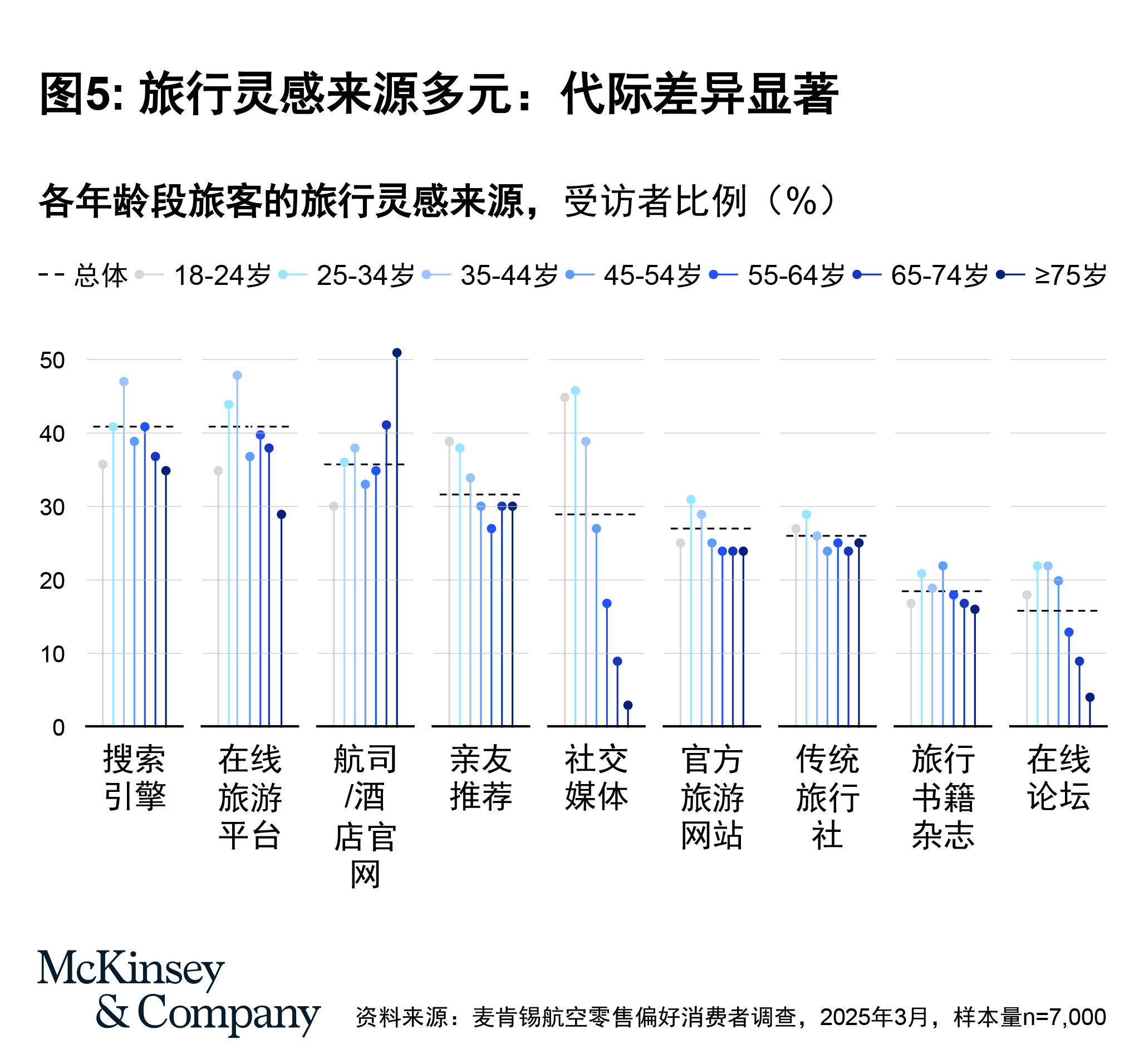

对18至34岁的航空旅客而言,Instagram、TikTok、YouTube等社交平台的确具有不容忽视的影响力:45%的18至24岁旅客及46%的25至34岁旅客表示,社交平台是他们获得旅行灵感的首要来源(见图5)。

然而,社交媒体的影响并非某些行业人士认为的那般“主导一切”。事实上,亲友推荐仍具有强大感召力,39%的18至24岁旅客表示,亲友是他们获取旅行灵感的重要来源。

放眼各年龄层,传统数字渠道依然扮演重要角色:搜索引擎(41%)、在线旅游平台(41%)、航司与酒店官网(36%)的提及率均高于社交媒体(29%)。值得注意的是,社交媒体的影响力随年龄增长迅速递减,在55至64岁群体中,仅17%视其为主要灵感来源;65至74岁群体则降至9%。

相比之下,航司与酒店官网对年长旅客更具吸引力:在65至74岁群体中,41%从官网获取旅行灵感;而在75岁以上旅客中,这一比例更升至51%。

战略启示:航司需构建超越社交媒体、突破单纯交易场景的跨渠道营销体系。当前多数旅游平台过度聚焦预订环节,容易错失旅客决策前期的情感连接时机。若能提供优质、可被传播的内容与体验,航司将更有可能在旅客起心动念的关键阶段脱颖而出,激发口碑效应,赢得先机。

将零售策略锚定在旅客真正关心的问题上,航司不仅能实现收入增长,更有望实质性提升客户满意度。调研显示,旅客的偏好往往比行业认知的更为审慎、更注重性价比与实用性,同时深受代际、地域和出行目的等多重因素的影响。

若能精准捕捉这些微妙差异,并据此灵活调整零售策略,航司不仅能在传统市场中脱颖而出,更能在不断演进的旅游生态中,与多元化的零售商及中介平台同台竞技,赢得更为广阔的增长空间。

关于作者:

Alex Cosmas是麦肯锡全球资深董事合伙人,常驻纽约分公司;Nina Lind是麦肯锡全球董事合伙人,常驻斯图加特分公司;Jean Petersen是麦肯锡能力与洞察分析师,常驻杜塞尔多夫分公司;Nils Hübel是麦肯锡全球副董事合伙人,常驻亚特兰大分公司。

中国区业务联系人:

余子健是麦肯锡全球董事合伙人,常驻香港分公司

作者感谢麦肯锡上海分公司能力与洞察专家陈子对本文的贡献。