大语言模型的问世,改变了组织与数据的交互方式,它们能够整合信息、生成内容,并通过自然语言与人沟通。然而,尽管功能强大,它们仍停留在“被动响应”阶段,与企业系统相对割裂,缺乏记忆与上下文延续能力,其价值更多体现在提升个体的点状效率方面。智能体的出现,则标志着企业级AI的一次跃迁。它将生成式AI从“被动的内容生成”推向“自主的目标驱动执行”。智能体能够理解目标,将其拆解为子任务,与人和系统双向交互,执行任务并实时调整,全程仅需极少人工干预。关键在于:将大语言模型与具备记忆、规划、编排和集成能力的附加技术组件结合起来。

凭借这些新能力,AI智能体拓展了横向解决方案的边界:将通用型协作工具(Copilots)从“被动助手”升级为“主动伙伴”,不仅能响应指令,还能监控仪表盘、触发流程、跟进任务,并实时输出洞见。更重要的是,在垂直领域中,它们展现出更具颠覆性的力量:推动跨环节、跨角色、跨系统的复杂业务流程自动化,这是第一代生成式AI难以触及的领域。

智能体不止能提升效率,更能增强运营敏捷性、开拓新营收机遇

在运营层面,智能体能接管重复的数据密集型任务,让人类专注于更高价值的工作。除此之外,它还能从五个维度推动流程重塑:

- 提升执行效率。不再依赖顺序交接,智能体能并行处理多项任务,消除中间延迟,缩短周期,提升响应速度。

- 增强适应能力。通过持续获取数据,智能体可动态调整流程,重排任务顺序、重设优先级,并提前预警风险,使工作流不仅更高效,也更智能。

- 实现个性化匹配。智能体可根据客户画像或行为,调整交互方式和决策逻辑,动态优化流程,尽可能提升客户满意度与业务成果。

- 增进运营弹性。不同于人力资源的固定模式,智能体作为数字化工具,其执行能力可随需求波动即时扩展或收缩,应对淡旺季或突发情况。

- 提升企业韧性。智能体能持续监测运营中断风险、重新规划运营路径,仅在必要时上报人工介入,确保流程平稳运行。无论面对供应链的港口延误,还是服务流程的系统故障,都能保障业务不中断。

以复杂供应链场景为例:智能体可作为自主编排层,打通采购、仓储、分销等环节,连接企业内部系统(如供应链规划、仓库管理)与外部数据源(如天气预报、供应商动态、需求信号),持续预测需求波动。一旦识别延误或中断等风险,智能体可动态调整运输规划与库存流向,根据成本、交付周期及环境影响选择最优运输方式,在仓库间灵活调配库存,甚至直接对接外部系统。只有在需要战略判断时才上报人工介入。最终实现:服务水平提升、物流成本下降、碳排放减少。

与此同时,智能体在营收层面同样潜力巨大:不仅能放大既有营收渠道,还能开辟全新营收来源。

- 放大现有营收。在电商领域,智能体可嵌入线上商店或应用,实时分析用户行为、购物车内容及情境因素(如季节因素、购买历史),实时推送追加销售与交叉销售建议。在金融领域,它能基于客户的财务画像、人生阶段与行为模式,提供量身定制的产品推荐,协助客户发现合适的金融产品,如贷款、保险计划或投资组合。

- 开辟全新营收。对工业企业而言,智能体可嵌入联网产品或设备中,监测使用情况、识别性能阈值,自主解锁功能或触发维护操作,从而支持“按次付费”、“订阅制”或“基于绩效”等新型营收模式。对服务型企业而言,可将内部专业能力(如法律推理、税务解读、采购最佳实践)封装到AI智能体,以软件即服务工具或API接口的形式,提供给客户、合作伙伴或缺乏专业能力的中小企业。

简而言之,智能体不只是自动化工具,它正在重新定义组织的运作逻辑、适应方式与价值创造路径。

科幻成真:企业开始驾驭智能体的力量

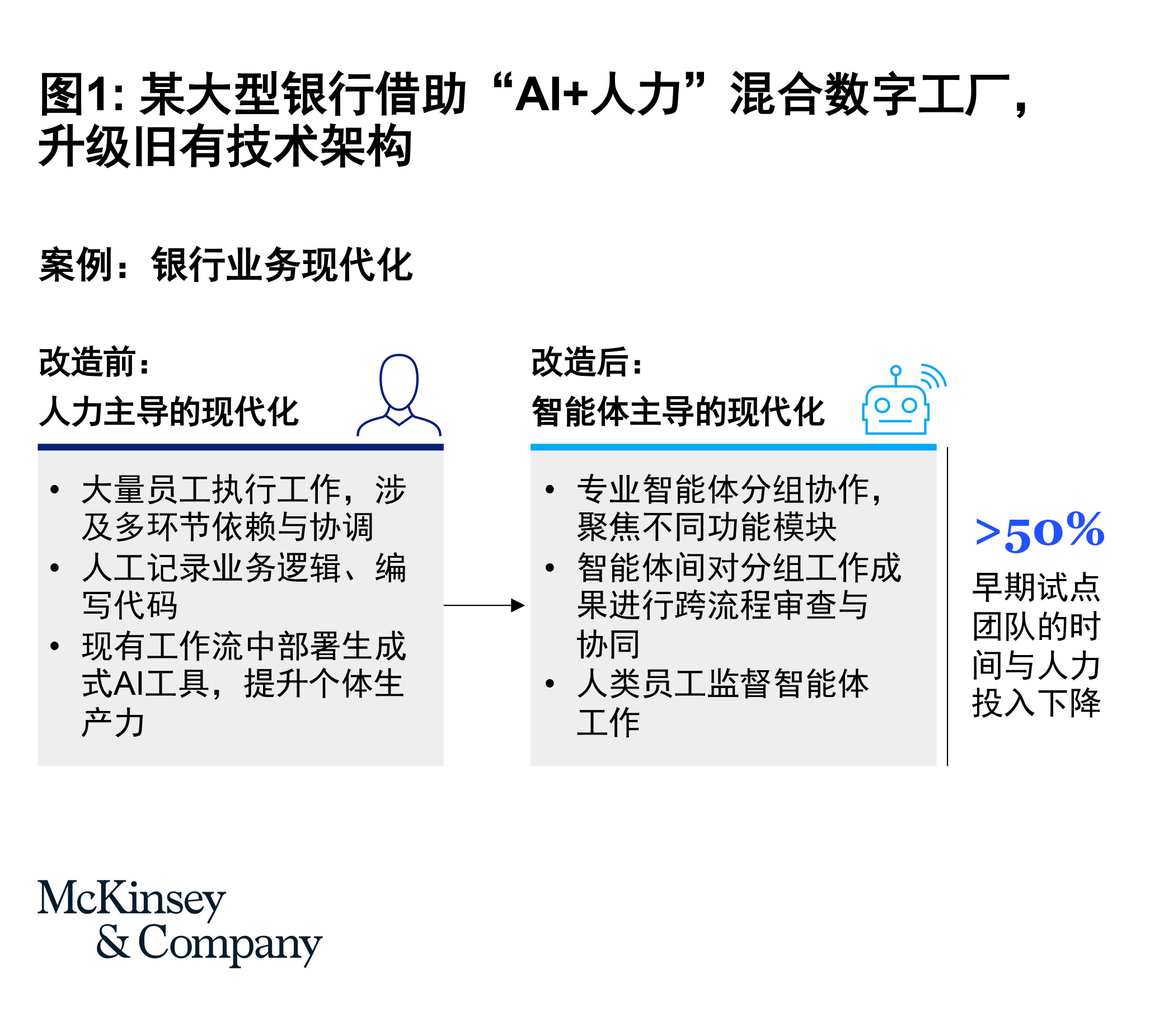

案例一:银行借助混合式“数字工厂”实现旧有系统现代化

问题:一家大型银行亟需对核心旧有系统进行现代化改造,涉及多达400个软件模块,预算超过6亿美元。大量程序员依靠手动重复操作推进项目,导致部门间协作困难。同时,项目依赖的文档记录与代码编写流程不仅效率低下,还频频出错。即便引入了第一代生成式AI工具,也只是改善了部分环节,整体进展依旧缓慢且繁琐。

智能体方案:在人机协作模式下,员工从“执行者”转型为“监督者”,统筹多个智能体小组,按既定顺序协同完成共同目标(图1)。这些小组分工明确:补全旧有应用文档、编写新代码、互审代码、将代码集成到功能模块,并在交付前由智能体完成测试。人类监督者不再深陷重复性工作,而是专注于流程把控和质量提升,减少了新功能上线所需的迭代次数。

成效:在早期试点团队中,时间和人力投入减少逾一半。

案例二:零售银行借助智能体重塑信用风险备忘录创建流程

问题:某零售银行的客户经理以往需耗费数周时间撰写和反复修改信用风险备忘录,以支持信贷决策和满足监管要求(图2)。这一过程冗长复杂,需要人工查阅并整合至少十个不同数据源,并在贷款、营收与现金流等多个环节建立复杂逻辑,工作量巨大。

智能体方案:该行的信用风险专家与客户经理联合开发基于智能体的概念验证方案,全面改造备忘录流程。智能体可自动提取数据、生成备忘录草稿,并给出可信度评分以明确审核优先级,还会提出针对性的后续问题建议。客户经理的角色转型为“监督者”和“把关人”,专注于战略监督和异常处理。

成效:生产效率有望提升20%至60%,信贷审批周期缩短30%。

五个关键原则,掌握AI智能体落地之道

1. 流程重塑是价值释放的核心

成功部署智能体不在于“加速现有流程”,而是“彻底重构流程”。某银行在信贷备忘录流程中,通过智能体实现数据提取、自动撰写草稿、给出可信度评分与下一步建议,让客户经理从执行者转型为监督者。这样的设计不仅缩短30%的审批周期,更释放了专家的人力资源。流程重塑必须从零思考任务划分、人机角色与步骤顺序,才能最大化实现任务并行性、自适应能力、个性化响应和弹性伸缩。

2. 构建可扩展、灵活的智能体技术架构

单靠给现有大语言模型“加外挂”并不够,企业需转向为智能体量身打造的“AI网格”架构。这意味着用模块化方式构建智能体的执行、记忆、感知与治理能力,同时支持跨系统运行,避免被单一平台绑定。例如某制造企业在多供应链系统之间部署智能体,实现需求预测、排程优化与异常响应的端到端联动,正是基于这类架构的灵活性。

3. 面向风险设计治理机制

AI智能体催生出一类全新风险:自主性失控、权限碎片化、可观测性缺失、重复建设等。仅靠传统生成式AI体系无法应对这类风险。企业应优先构建“可控、可扩展、可信”的系统,从架构层引入身份统一、日志可溯、行为审计与运行限制等机制,防止因规模化部署带来的系统性失序。

4. 技术是手段,人才与组织才是核心

真正实现多智能体协同,不能只靠模型和工具,更需组织与角色的重塑。例如某保险公司在构建理赔助手时,不仅投入技术开发,还同步推进人机协作流程、制定使用规范,并设立“智能体产品经理”角色来持续优化效果。技术团队与业务用户的深度共创才是项目成功的关键驱动力。

5. 探索多智能体自主协同的新范式

未来领先者将跳脱“一个模型配一个助手”的初级阶段,迈向由多个智能体组成的系统,自主协同完成复杂任务。这要求流程能够嵌入智能体间的任务分配、状态共享与冲突协调。例如客户服务流程中,预判型、执行型与监督型智能体可协同响应客户诉求,大幅降低人工介入。设计此类系统的关键,是识别哪些决策可自动化,哪些必须保留人工干预。

结语

智能体能够充分释放垂直应用场景的潜能,为企业带来远超效率提升的价值。但要实现这一点,企业必须重塑AI转型路径,既要契合智能体的独特属性,也要正视其带来的固有限制。

先行者已开始行动。他们不仅在大规模部署智能体,更在主动重组企业结构,以释放智能体的颠覆性潜力。AI不再只是技术工具,而是一股重塑劳动力格局的力量。这标志着企业正迈向全新的组织形态。探索阶段已结束,真正的转型时刻,就是现在。

关于作者:

张勤亚,麦肯锡全球董事合伙人,常驻台北分公司

本文改写自麦肯锡报告《抓住AI智能体的优势》(Seizing the Agentic AI Advantage)